DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2025.86.02.20

Volume 14 - Issue 86: 264-280 / February-december, 2025

How to Cite:

Barrero Navarro, W.J., & Rojas Bahamón, M.J. (2025). Impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la comunidad educativa: percepciones y prácticas en contextos amazónicos urbanos. Amazonia Investiga, 14(86), 264-280. https://doi.org/10.34069/AI/2025.86.02.20

Impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la comunidad educativa: percepciones y prácticas en contextos amazónicos urbanos

Impact of the School Environmental Project (PRAE) on the Educational Community: Perceptions and Practices in Urban Amazonian Contexts

Received: July 16, 2025 Accepted: October 21, 2025

Written by:

Wilmer Javier Barrero Navarro

https://orcid.org/0009-0008-8016-4799

Licenciado en historia. Universidad del Valle. Docente titular Institución educativa El Chairá José María Córdoba, Florencia, Caquetá, Colombia. Email: wb2301jn@gmail.com

Magda Julissa Rojas Bahamón

https://orcid.org/0000-0003-4882-1476

PhD. Educación y cultura ambiental. Docente titular IE Jorge Eliecer Gaitán, Florencia, Caquetá, Colombia. Email: mjulissa@gmail.com

Resumen

El estudio evalúa el impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la comunidad educativa de una institución pública urbana del sur del Caquetá (Colombia). Desde un enfoque cualitativo descriptivo-analítico, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, junto con el análisis documental del PRAE. Los datos fueron procesados en NVivo 14 mediante codificación temática y análisis de conglomerados jerárquicos. Las categorías de análisis incluyeron conocimientos, actitudes, comportamientos, estrategias pedagógicas, gestión institucional y participación comunitaria. Los resultados muestran avances en sensibilización ambiental y adopción de prácticas básicas de cuidado del entorno, pero también limitaciones en la transversalización curricular, el liderazgo institucional y la articulación con las familias. El análisis de clúster identificó dos núcleos discursivos —pedagógico-formativo e institucional-comunitario—, cuya débil conexión evidencia la necesidad de fortalecer la integración escuela–comunidad. Se concluye que el PRAE ha tenido un impacto positivo parcial en la comunidad educativa, y que su consolidación depende del desarrollo de estrategias sostenibles que articulen la gestión institucional con la práctica pedagógica y la participación ciudadana.

Palabras clave: educación ambiental, PRAE, comunidad educativa, sostenibilidad, gestión escolar.

Abstract

This study evaluates the impact of the School Environmental Project (PRAE) on the educational community of a public urban institution in southern Caquetá (Colombia). Using a qualitative descriptive-analytical approach, semi-structured interviews were conducted with school administrators, teachers, students, and parents, alongside documentary analysis of the PRAE. Data were processed using NVivo 14 through thematic coding and hierarchical cluster analysis. The analytical categories included knowledge, attitudes, behaviors, pedagogical strategies, institutional management, and community participation. The results show progress in environmental awareness and the adoption of basic environmental care practices, but also reveal limitations in curriculum integration, institutional leadership, and engagement with families. Cluster analysis identified two main discursive clusters—pedagogical-formative and institutional-community—whose weak connection highlights the need to strengthen school–community integration. The study concludes that the PRAE has had a partially positive impact on the educational community, and that its consolidation depends on the development of sustainable strategies that link institutional management with pedagogical practice and citizen participation.

Keywords: environmental education, PRAE, educational community, sustainability, school management.

Introducción

La educación ambiental se ha consolidado como un eje estratégico para enfrentar los problemas relacionados con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el uso insostenible de los recursos naturales. Organismos internacionales como la UNESCO (2022) han enfatizado la necesidad de integrar la sostenibilidad en los sistemas educativos, promoviendo la formación de ciudadanos capaces de adoptar prácticas responsables con el ambiente. En América Latina, la escuela se reconoce como un espacio clave para la construcción de cultura ambiental, en tanto posibilita el desarrollo de actitudes, valores y acciones colectivas frente a problemáticas locales y globales (Leff, 2004).

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional estableció los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) como estrategia pedagógica transversal para articular los procesos curriculares con la realidad socioambiental de cada territorio (MEN, 2017). Estos proyectos buscan que la comunidad educativa se involucre conscientemente en la identificación de problemas, el diseño de soluciones y la implementación de prácticas sostenibles en el contexto escolar y comunitario. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la apropiación de los distintos actores que participan en la vida institucional.

En este contexto, el presente estudio tiene como propósito evaluar el impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la comunidad educativa de una institución educativa pública urbana del sur del Caquetá (Colombia). El análisis se centra en las percepciones de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de comprender en qué medida esta estrategia ha contribuido al fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas sostenibles dentro y fuera del aula.

Examinar la coherencia entre los lineamientos institucionales y las experiencias vividas por los distintos actores permite identificar avances, vacíos y desafíos en la implementación del PRAE como herramienta pedagógica para la sostenibilidad. De esta manera, el estudio busca aportar evidencias empíricas que orienten el fortalecimiento de la educación ambiental en contextos amazónicos urbanos, donde la escuela constituye un eje articulador entre formación, territorio y transformación social.

Revisión de literatura

Conceptualización de los proyectos ambientales escolares (PRAE)

En Colombia, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) se conciben desde la década de 1990 como una estrategia pedagógica transversal para formar conciencia ambiental en la comunidad educativa. Diversos autores destacan que el PRAE, como política educativa, ha enfrentado limitaciones conceptuales: tradicionalmente se ha centrado en una visión ecológica instrumental del ambiente, desconectada de dimensiones sociales y culturales. Galindo-Quiroga et al. (2024) realizaron un análisis documental crítico del PRAE y subrayan que su enfoque tiende a reducirse a lo ecológico-conservacionista, sin integrar suficientemente las interdependencias socioambientales y las subjetividades ambientales de docentes y estudiantes. De igual forma, Corbetta (2021) propone incorporar una dimensión crítica a través de la construcción de puentes desde un pensamiento ambiental y latinoamericano; este enfoque aboga por proyectos más sistémicos, interdisciplinarios y participativos que trasciendan la dimensión físico-natural y fomenten habilidades prácticas para el cuidado del entorno.

Por lo tanto, a nivel conceptual se resalta la necesidad de resignificar el PRAE como un dispositivo educativo integral, transversal al currículo (no aislado en ciencias naturales) y articulado con la realidad sociocultural de la comunidad (Velásquez, 2009). Varios estudios coinciden en que la educación ambiental escolar debe pasar de ser un cumplimiento burocrático a convertirse en una experiencia vivencial y transformadora, en diálogo con los saberes locales y orientada a la acción colectiva (Mendoza-Alba et al., 2023).

Evaluación e impacto educativo de los PRAE

Entre 2015 y 2025 se han multiplicado las investigaciones evaluativas de PRAE en Colombia, evidenciando tanto logros como problemas pedagógicos. Muchos estudios de caso reportan impactos positivos en el conocimiento y las actitudes ambientales del alumnado. Por ejemplo, Prentt Orozco et al. (2025) documento en el municipio del Cesar, Colombia, que la implementación de estrategias lúdicas socioambientales (como huertos, cine ambiental, jornadas de limpieza) dentro del PRAE fortaleció la cultura ambiental de alumnos de primaria, aumentando su participación activa y sentido de responsabilidad ecológica. García (2019) reporta una experiencia exitosa de fortalecimiento del PRAE en Tolima mediante metodologías activas (Aprendizaje Basado en Problemas) y semilleros estudiantiles: los resultados muestran cambios en las prácticas escolares (ej. proyectos de reforestación, mejor manejo de residuos) y mejoras en la convivencia basada en el respeto al entorno. Estas evaluaciones sugieren que cuando el PRAE se integra con pedagogías participativas, puede producir aprendizajes significativos y fomentar valores ambientales en la comunidad educativa.

No obstante, las limitaciones e inconsistencias en la ejecución de los PRAE son una constante en la literatura. Varios diagnósticos revelan baja participación de algunos actores (especialmente padres de familia y comunidad local) y una débil articulación institucional de estos proyectos. Un estudio en Montería (Agudelo Nisperuza et al., 2024) encontró que la comunidad educativa desconocía o no se involucró en el diseño y evaluación del PRAE de sus colegios. Igualmente, Quimbayo Guarín & Pacheco Sierra (2016), al examinar un PRAE en una escuela de Bogotá, concluyeron que el proyecto no había logrado impactar a la mayoría de estudiantes ni docentes, en parte por el desinterés docente, la falta de formación en problemáticas ambientales y la ausencia de sentido de pertenencia hacia el entorno.

Múltiples casos en distintas regiones (Sincelejo, Pasto, Suba, etc.) reportan problemas semejantes: escasa inclusión de PRAE en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), falta de metodologías pedagógicas innovadoras, poca sistematización y evaluación continua, y actividades puntuales sin continuidad (Pulido Rojas et al., 2016; Portilla Ortega et al., 2021). Por ejemplo, Pulido Rojas et al. (2016) analizaron un PRAE rural en Boyacá y detectaron debilidades en su formulación, desarrollo e impacto, atribuyendo la baja efectividad a la ausencia de estrategias pedagógicas sólidas, mínimas instancias de reflexión crítica y una débil apropiación comunitaria del proyecto. De manera similar, evaluaciones recientes advierten que muchos PRAE se quedan en actividades aisladas (p. ej., celebraciones ambientales) y no logran resolver problemas ambientales locales ni generar participación sostenida más allá de la escuela (Mora-Ortiz, 2015; Pérez-Vásquez et al., 2021; Salcedo et al., 2023).

A nivel pedagógico, se resalta la falta de transversalización real: con frecuencia la educación ambiental sigue confinada al área de ciencias naturales, en lugar de permear todas las asignaturas (Rivas-Escobar et al., 2021). En suma, los hallazgos nacionales muestran un contraste entre la intención de los PRAE –formar una ciudadanía ambiental crítica– y la realidad de su implementación parcial, con logros principalmente en sensibilización, pero impactos limitados en la gestión ambiental del entorno (Mora-Ortiz, 2015; Espinosa Rojas & Castaño Barrera, 2022). Esto plantea la necesidad de fortalecer la planeación, seguimiento y evaluación de los PRAE, así como de involucrar a todos los estamentos escolares y comunitarios en su desarrollo.

Impacto educativo y social de los PRAE

A pesar de los avances, la evaluación de proyectos de educación ambiental escolar revela vacíos persistentes que deben atenderse para potenciar su impacto educativo y social particularmente en las comunidades educativas. En la dimensión pedagógica, se señala la falta de integración curricular plena de la educación ambiental. Muchos PRAE operan al margen del currículo formal o dependen del voluntarismo de unos pocos docentes líderes, lo que limita su alcance.

Estudios en Colombia (Sepúlveda Gallego, 2007; Ojeda González, 2023) ya advertían que la obligatoriedad normativa del PRAE no garantiza su ejecución de calidad: algunas instituciones diseñan el proyecto por cumplir requerimientos, pero sin transversalizar contenidos ambientales en todas las asignaturas ni sinergias con otros proyectos escolares. Para superar esto, autores como Ramírez Pita (2024) sugieren adoptar un enfoque curricular más complejo y holístico, donde el PRAE se conciba como una alternativa curricular que articule los ejes de sostenibilidad con las prácticas pedagógicas diarias. Se requieren guías metodológicas para que los docentes incorporen la perspectiva ambiental en todas las áreas del conocimiento, superando la visión de que la educación ambiental es exclusiva de ciencias naturales.

En relación con los aspectos metodológicos, se encontró que las metodologías participativas (investigación-acción, aprendizaje basado en proyectos, trabajo por problemas locales) se proponen como camino para involucrar activamente a los estudiantes en la identificación y solución de problemas ambientales de su contexto (Rivera-Gallego, 2024; Meza-Salcedo et al., 2023). Esta selección de metodologías obedece principalmente a la promoción de un aprendizaje más significativo y el desarrollo de pensamiento crítico y ciudadano en el alumnado.

En la dimensión comunitaria, el gran desafío identificado es ampliar el radio de acción del PRAE más allá de las puertas de la escuela. Numerosas evaluaciones critican que los PRAE se quedan “hacia adentro”, sin articularse con las familias, autoridades locales u organizaciones comunitarias (Bedoya Mejía et al., 2015; Mendoza-Ríos, 2023). La participación de padres y comunidad suele ser baja –por ejemplo, un estudio en Montería reportó solo un 36.8% de involucramiento comunitario en las actividades de los PRAE– y esto disminuye las posibilidades de impacto en el entorno.

En ese orden de ideas, autores como Bedoya Mejía et al. (2015) enfatizan la importancia de mejorar los procesos de comunicación y divulgación de los proyectos ambientales escolares: cuando la información y los logros del PRAE no se socializan efectivamente, se reducen el compromiso y el apoyo de la comunidad educativa más amplia. En contraste, experiencias donde se reformuló el PRAE con participación colectiva (estudiantes, docentes, directivos y padres) muestran mayor empoderamiento y sentido de apropiación. Por ejemplo, Meza-Salcedo et al. (2023) documentan cómo la reformulación participativa de un PRAE en Colombia fortaleció la ciudadanía ambiental escolar, generando propuestas críticas desde la comunidad educativa y mejorando los mecanismos de participación democrática en la escuela. Esto sugiere que convertir el PRAE en un proyecto de toda la comunidad escolar –y no solo de un grupo de profesores– es clave para su éxito a largo plazo. Asimismo, se advierte la necesidad de apoyo institucional y financiero: sin recursos adecuados y sin respaldo de las directivas y entes gubernamentales, muchos PRAE quedan en actividades aisladas o decaen con el tiempo (Portilla Ortega et al., 2021). La colaboración interinstitucional (alianzas con universidades, ONG, autoridades ambientales) también ha sido señalada como factor que puede amplificar el impacto de los proyectos, brindando asesoría técnica y continuidad (Mendoza-Alba et al., 2023).

En conclusión, la evaluación de las investigaciones relacionadas con el impacto de los PRAE en las comunidades muestra que estos proyectos tienen un alto potencial educativo, evidenciado en mejoras en conocimientos, actitudes y participación ambiental de los estudiantes. Sin embargo, revelan al mismo tiempo importantes desafíos: integrar verdaderamente la educación ambiental en la pedagogía cotidiana, fomentar una participación comunitaria amplia y sostenida, y desarrollar sistemas de evaluación más sólidos para medir su impacto real en la escuela y el territorio. Las implicaciones educativas apuntan a que la educación ambiental escolar no debe quedar como “tarea inconclusa” o simplemente discursiva (Pérez-Vásquez et al., 2021), sino traducirse en prácticas transformadoras. Lograrlo requiere repensar el PRAE como un eje articulador del proyecto educativo y comunitario, dotándolo de metodologías activas, apoyo institucional y mecanismos participativos que formen ciudadanos ambientalmente responsables y comprometidos con la solución de las problemáticas socio-ecológicas locales. Solo así estos proyectos podrán trascender el papel y convertirse en auténticas herramientas de cambio educativo y social hacia la sostenibilidad.

Metodología

El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, apropiado para comprender los significados que los actores educativos atribuyen al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y a su influencia en la formación ambiental de la comunidad educativa. Este tipo de enfoque, como señala Cairo (2023) permite analizar la realidad educativa en su contexto natural, explorando percepciones, experiencias y discursos más allá de la cuantificación.

La investigación se asumió como un estudio de caso, centrado en una Institución Educativa ubicada en la zona urbana de Cartagena del Chairá (Caquetá, Colombia), donde el PRAE constituye una estrategia institucional de sensibilización y acción ambiental. La muestra fue intencional, integrada por 338 participantes: siete directivos, cuarenta y tres docentes, doscientos sesenta y cuatro estudiantes y ochenta y cuatro padres de familia. Esta diversidad permitió captar las distintas percepciones sobre el proyecto, tanto desde la planeación institucional como desde la práctica pedagógica.

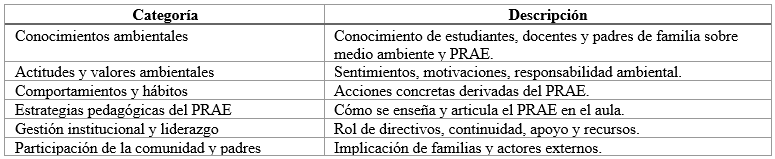

Para la recolección de información se aplicaron entrevistas semiestructuradas y encuestas abiertas, diseñadas con base en seis categorías de análisis derivadas de la literatura sobre educación ambiental y gestión escolar: conocimientos ambientales, actitudes y valores, comportamientos y hábitos, estrategias pedagógicas, gestión institucional y participación comunitaria, así:

Tabla 1.

Categorías de análisis

De manera complementaria, se realizó un análisis documental del Proyecto Ambiental Escolar institucional (versión 2024), contrastando los objetivos, ejes temáticos y estrategias pedagógicas declaradas con las percepciones empíricas de los actores.

Como afirman Armando (2023), el análisis de los PRAE debe contemplar no solo su existencia normativa, sino también su capacidad de transformar la cultura ambiental escolar. Esta revisión documental permitió triangular la información y valorar la coherencia entre la planificación institucional y la práctica educativa, siguiendo la perspectiva latinoamericana que concibe la educación ambiental como un proceso cultural y socialmente situado.

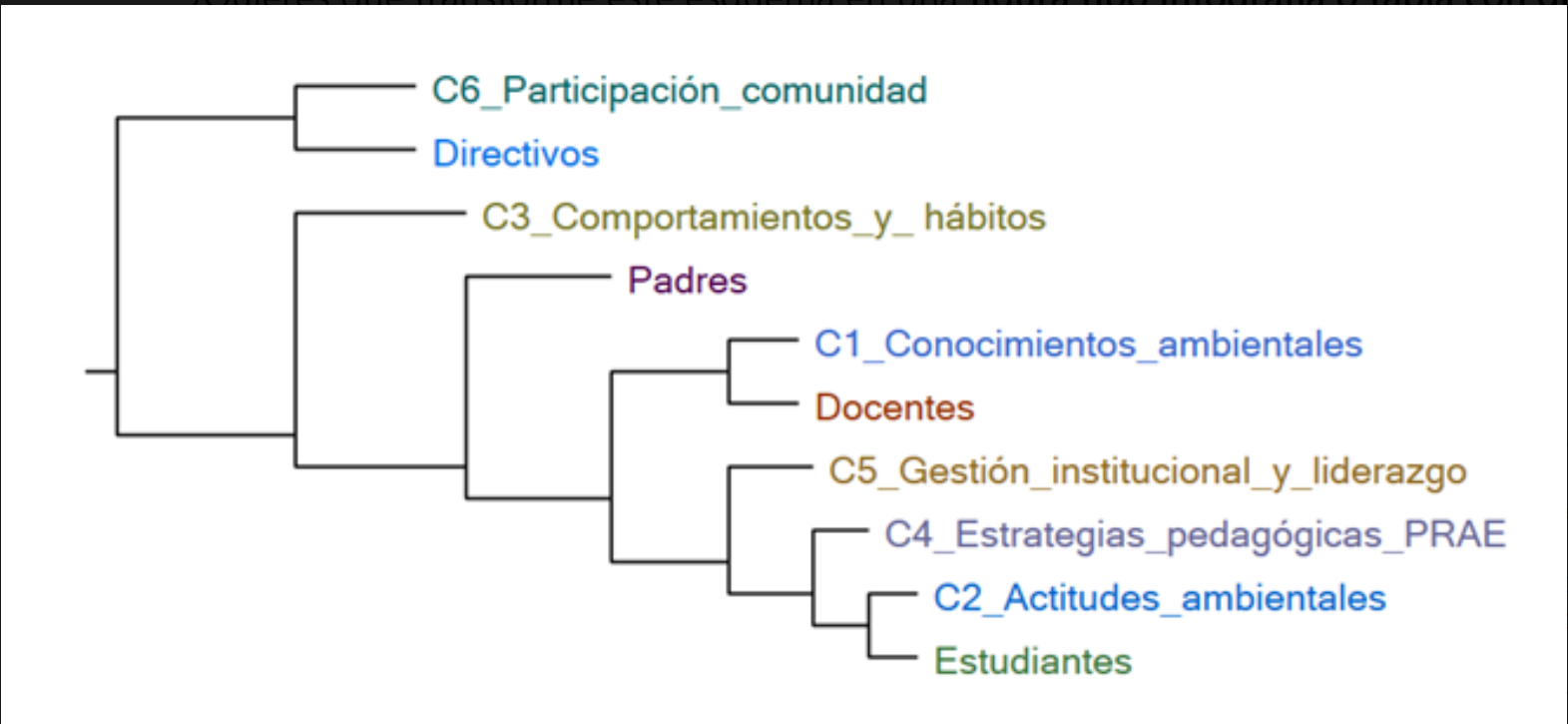

El procesamiento de los datos se realizó con el software NVivo 14, que facilitó la codificación mixta (deductiva e inductiva) y la generación de nubes de palabras y un dendrograma jerárquico de similitud. Estas herramientas permitieron visualizar las relaciones semánticas entre las categorías y los grupos de actores, y evidenciar los núcleos discursivos pedagógico-formativo y comunitario-institucional, siguiendo las recomendaciones de Jackson & Bazeley (2019) para el uso de software de análisis cualitativo.

Finalmente, la investigación se desarrolló conforme a los principios de la Ley 1581 de 2012, garantizando la protección de datos personales, el consentimiento informado y el uso exclusivamente académico de la información recolectada.

Resultados y discusión

El presente apartado expone los resultados obtenidos en la investigación sobre el impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la formación ambiental de la comunidad educativa de una Institución pública en Cartagena del Chairá. Los hallazgos surgen de la interpretación integrada de tres fuentes de información: entrevistas, encuestas abiertas y el documento institucional del PRAE, cuyos contenidos fueron triangulados para comprender tanto las percepciones de los actores como la coherencia entre la planeación y la práctica pedagógica.

Conocimientos ambientales

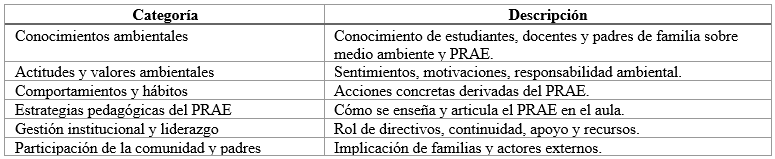

En el marco del PRAE, los docentes han abordado una variedad de contenidos ambientales que reflejan tanto las prioridades institucionales como las preocupaciones del contexto territorial. Estos temas, aunque diversos en su enfoque, permiten identificar qué dimensiones del saber ambiental han sido enfatizadas en la práctica pedagógica. La selección y frecuencia de los contenidos no solo evidencia el tipo de conocimientos promovidos en el aula, sino también las formas en que los docentes interpretan su rol frente a la educación ambiental. A continuación, se sintetizan las principales temáticas identificadas a partir del análisis de las respuestas docentes.

El gráfico presenta una síntesis temática de los conocimientos ambientales abordados en el marco del PRAE desde la perspectiva docente. Los temas se organizan en torno a contenidos tanto ecológicos como contextuales y éticos, lo que evidencia una visión amplia de la educación ambiental. Se destacan nociones clásicas como el reciclaje y la reutilización, el cuidado del agua y la contaminación, pero también se incluyen enfoques más complejos como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas. Ver figura 1.

Figura 1. Síntesis temática de los conocimientos ambientales abordados en el marco del PRAE desde la perspectiva docente.

La inclusión de temas como el cuidado de la creación (Religión) y la importancia de la Amazonía muestra una apropiación situada del PRAE, donde se integran dimensiones culturales, territoriales y espirituales al proceso formativo. Esta diversidad temática revela que los docentes no solo transmiten información ambiental, sino que promueven reflexiones sobre el vínculo entre ser humano, entorno y territorio, articulando saberes científicos y locales. En conjunto, el mapa temático evidencia un abordaje integral de la educación ambiental en el aula, con potencial para fortalecer la conciencia crítica y el compromiso con el contexto amazónico.

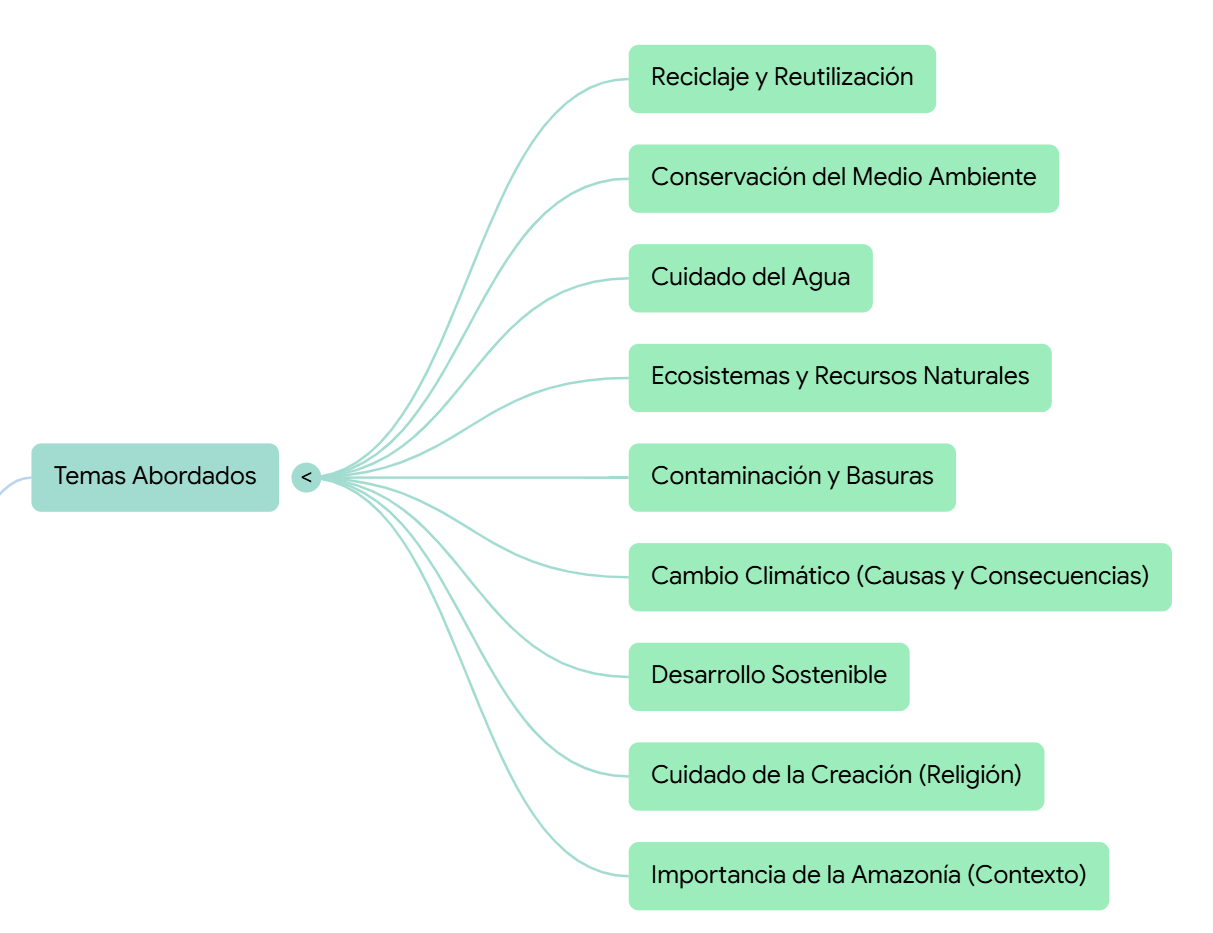

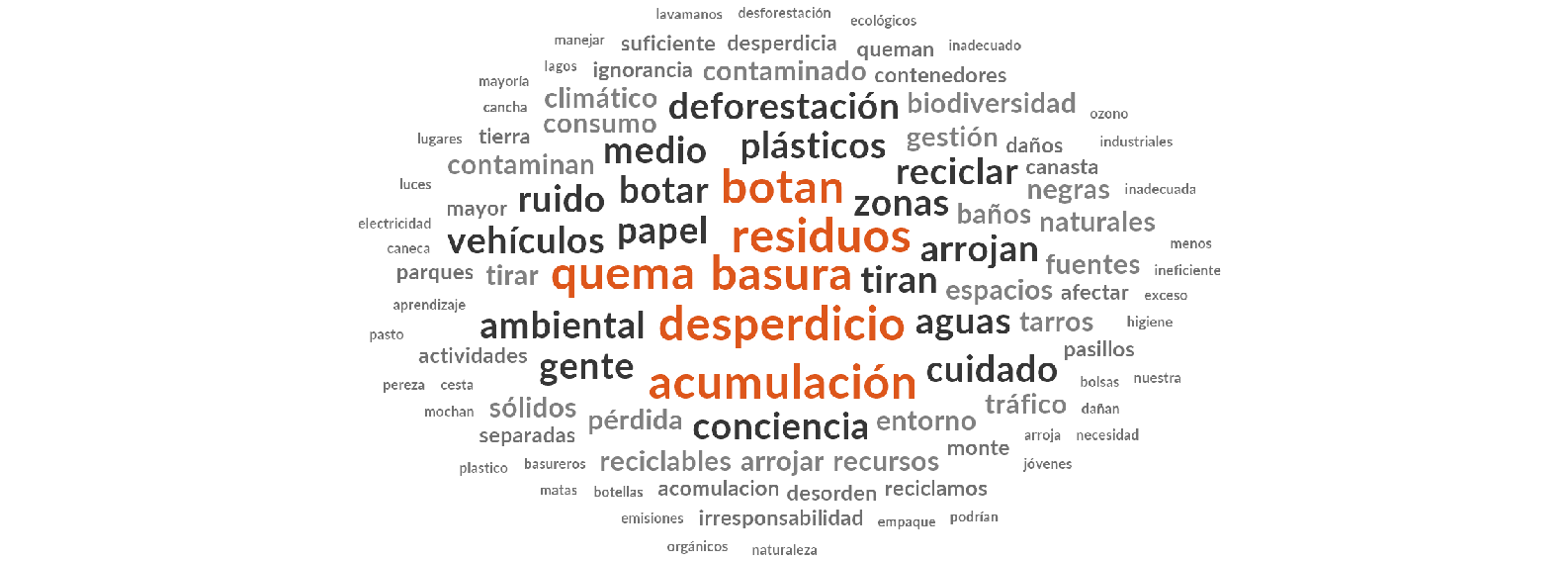

Por otra parte, se realizó el análisis discursivo de los diferentes actores frente a los conocimientos ambientales. Para el caso de estudiantes, el análisis léxico de las respuestas representadas en la nube de palabras (figura 1), refuerza esta interpretación. Los términos de mayor frecuencia —“basura”, “contaminación”, “comunidad”, “residuos”, “desperdicio” y “suelos”— reflejan una comprensión centrada en los problemas visibles de la contaminación y el manejo de desechos, más que en las relaciones ecológicas o los procesos sistémicos del ambiente.

Figura 2. Nube de palabras sobre percepciones de los estudiantes en torno al conocimiento ambiental (NVivo 14).

La alta recurrencia de palabras asociadas al acto de desechar (botar, arrojar, tirar) muestra que los estudiantes vinculan el conocimiento ambiental con hábitos de limpieza y cuidado físico del entorno, lo que coincide con el enfoque operativo identificado en las entrevistas. Esta tendencia confirma que el saber ambiental escolar se construye más desde la acción práctica que desde la reflexión conceptual, lo que coincide con lo planteado por Henao Hueso & Sánchez Arce (2019) sobre el predominio de aprendizajes empíricos en los PRAE latinoamericanos.

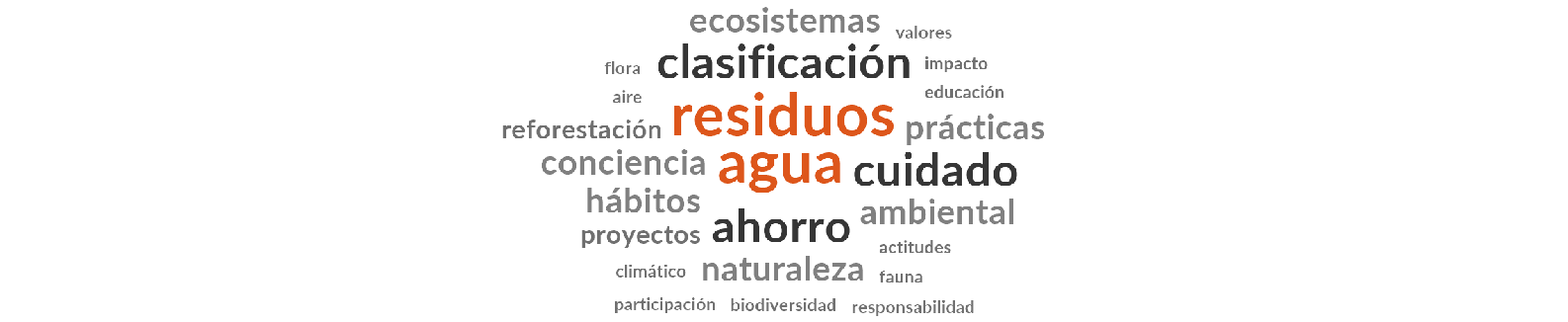

Por otra parte, la nube de palabras elaborada a partir de los discursos docentes (Figura 2) refleja que los conceptos más recurrentes son “residuos”, “agua”, “cuidado”, “ahorro” y “clasificación”. Este patrón evidencia que el conocimiento ambiental se orienta principalmente hacia dimensiones operativas y de gestión de recursos, centradas en la preservación del agua y el manejo de residuos sólidos.

Figura 3. Nube de palabras sobre percepciones de los docentes en torno al conocimiento ambiental (NVivo 14).

Si bien los términos asociados —como “conciencia”, “hábitos” y “responsabilidad”— denotan una preocupación ética por el entorno, su menor frecuencia sugiere que las nociones de ecosistema, biodiversidad o cambio climático aún tienen una presencia marginal en la comprensión docente.

En términos pedagógicos, esta tendencia indica que el conocimiento ambiental promovido por el PRAE se mantiene en un nivel pragmático y conductual, más orientado a la acción inmediata que a la reflexión crítica sobre las causas y consecuencias socioambientales.

Este hallazgo coincide con lo planteado por Galindo-Quiroga (2024) quien afirma que los PRAE no solo deben enfocarse en la transmisión de conocimientos sobre el medio ambiente, sino también en el desarrollo de competencias y habilidades para la acción responsable y la ciudadanía ambiental activa.

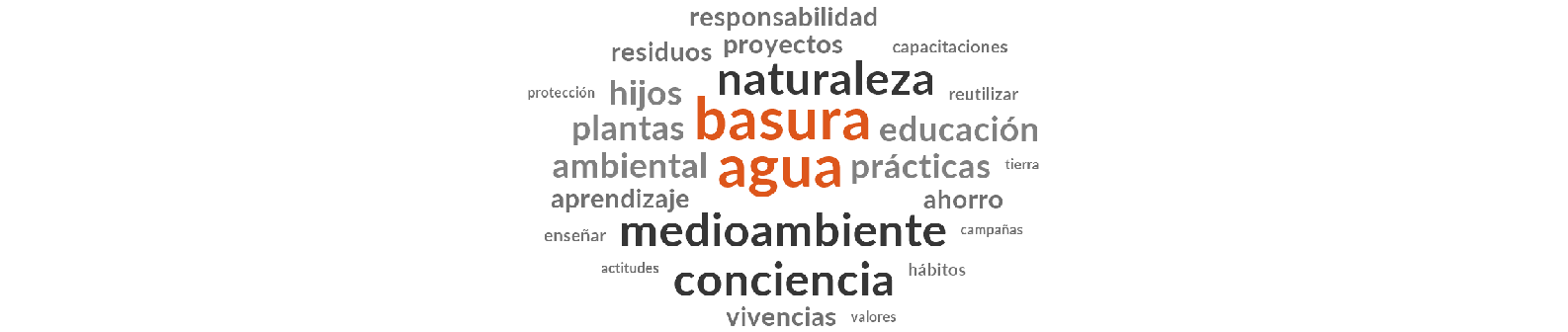

De forma complementaria, la nube de palabras de los padres de familia (Figura 3) evidencia una representación del conocimiento ambiental más cotidiana y experiencial, centrada en términos como “basura”, “agua”, “naturaleza” y “conciencia”.

Figura 4. Nube de palabras sobre percepciones de los docentes en torno al conocimiento ambiental (NVivo 14).

A diferencia del discurso docente, donde predomina una visión técnica orientada a la gestión de recursos, las familias vinculan la educación ambiental con el aprendizaje moral y la transmisión de valores a sus hijos. El énfasis en expresiones como “enseñar”, “aprendizaje” y “responsabilidad” sugiere que los padres conciben el cuidado ambiental como una tarea compartida entre escuela y hogar, aunque su comprensión del PRAE se limita a acciones visibles como campañas, ahorro de agua o manejo de residuos.

Esta tendencia coincide con lo expuesto por Meza-Salcedo et al. (2023), quienes sostienen que la educación ambiental comunitaria se sostiene más en las vivencias y actitudes familiares que en procesos sistemáticos de formación. En este sentido, los saberes ambientales parentales son relevantes, pero todavía se encuentran poco articulados con las estrategias pedagógicas institucionales, lo que limita su potencial transformador en la comunidad.

En síntesis, los resultados ilustran visualmente el tipo de conocimiento ambiental predominante: uno conductual y descriptivo, orientado a la gestión de residuos y a la preservación del espacio inmediato, pero con baja integración de perspectivas científicas o ecosistémicas más amplias.

Por otra parte, los resultados revelan que el conocimiento sobre el PRAE institucional es limitado y fragmentado. Una parte considerable de los estudiantes manifestó no conocer con claridad los objetivos o líneas de acción del proyecto, y lo asocian principalmente con actividades puntuales —como jornadas de limpieza o siembra de árboles— más que con un proceso educativo continuo.

Por su parte, los docentes, aunque reconocen que el PRAE promueve aprendizajes significativos, la mayoría lo concibe como una “actividad complementaria” más que como un eje transversal del currículo. Este hallazgo coincide con el documento PRAE institucional, cuyo objetivo general plantea “fomentar en la comunidad educativa una cultura ambiental sostenible en el contexto amazónico mediante estrategias pedagógicas y didácticas transversales”. El contraste entre lo declarado en el documento y las percepciones empíricas sugiere que la intencionalidad formativa no se ha traducido en un conocimiento institucional sólido ni en apropiación conceptual del proyecto.

Desde el punto de vista teórico, estos resultados se relacionan con lo planteado por Rodríguez & Flores (2022), quienes destacan que la educación ambiental en América Latina ha privilegiado la sensibilización sobre el conocimiento estructurado, lo cual genera vacíos cognitivos en la comprensión sistémica del ambiente. De forma similar, Henao Hueso & Sánchez Arce (2019) advierten que la falta de integración curricular impide que los estudiantes comprendan el ambiente como una red de interacciones ecológicas, sociales y culturales.

En consecuencia, la formación ambiental escolar continúa centrada en acciones prácticas más que en el desarrollo de pensamiento crítico y comprensión integral del ambiente. Esto plantea la necesidad de fortalecer el componente cognitivo del PRAE mediante estrategias pedagógicas que integren el saber científico, los saberes locales y la reflexión interdisciplinar.

Actitudes y valores ambientales

Los resultados obtenidos muestran que las actitudes y valores ambientales se han convertido en uno de los logros más visibles del PRAE en la institución. Tanto docentes como estudiantes y padres de familia expresaron sentimientos de compromiso, respeto y cuidado hacia el entorno, aunque estos valores se manifiestan principalmente en el plano emocional y simbólico más que en acciones sostenidas.

Las entrevistas revelaron frases recurrentes como “debemos cuidar el planeta”, “la basura contamina” o “hay que sembrar árboles”, que reflejan una conciencia ambiental declarativa, es decir, una comprensión ética y afectiva, pero con escasa reflexión crítica sobre las causas estructurales de los problemas ambientales.

Entre los docentes, las actitudes positivas se asocian al orgullo institucional y a la percepción de que el PRAE ha sensibilizado a los estudiantes; sin embargo, también reconocen baja continuidad en las campañas y ausencia de incentivos institucionales. En los estudiantes, predomina una motivación espontánea vinculada a la práctica: cuidar las plantas, mantener limpio el aula o participar en jornadas ambientales.

Estas expresiones de responsabilidad individual coinciden con lo que el PRAE institucional plantea en su objetivo específico de “promover el sentido de pertenencia hacia el ambiente y la identidad amazónica mediante acciones de reforestación y recuperación de espacios escolares” (Institución Educativa El Chairá José María Córdoba, 2024). No obstante, el contraste entre el documento y las percepciones evidencia que el valor ambiental se mantiene a nivel actitudinal, sin consolidarse como competencia ciudadana permanente.

Desde el marco teórico, Gallo Hoyos (2021) sostiene que la educación ambiental latinoamericana continúa orientándose a la sensibilización emocional, sin lograr que los valores ecológicos se transformen en prácticas sociales duraderas. Desde este estudio, se considera que es importante que la formación ambiental transcienda la “moral del reciclaje” e incorporar procesos de análisis crítico sobre las relaciones entre sociedad, economía y naturaleza. Los hallazgos de esta investigación evidencian que, en la institución, los valores ambientales se expresan con entusiasmo y empatía, pero aún requieren una pedagogía más reflexiva y transversal que vincule la ética ambiental con los contenidos curriculares y la acción comunitaria.

En síntesis, las actitudes ambientales en la comunidad educativa representan un avance significativo en sensibilización, pero todavía carecen de una base cognitiva y participativa que garantice su permanencia. El reto pedagógico consiste en fortalecer la educación ambiental desde la interiorización de valores, articulándolos con la acción colectiva y la comprensión crítica del territorio.

Comportamientos y hábitos ambientales

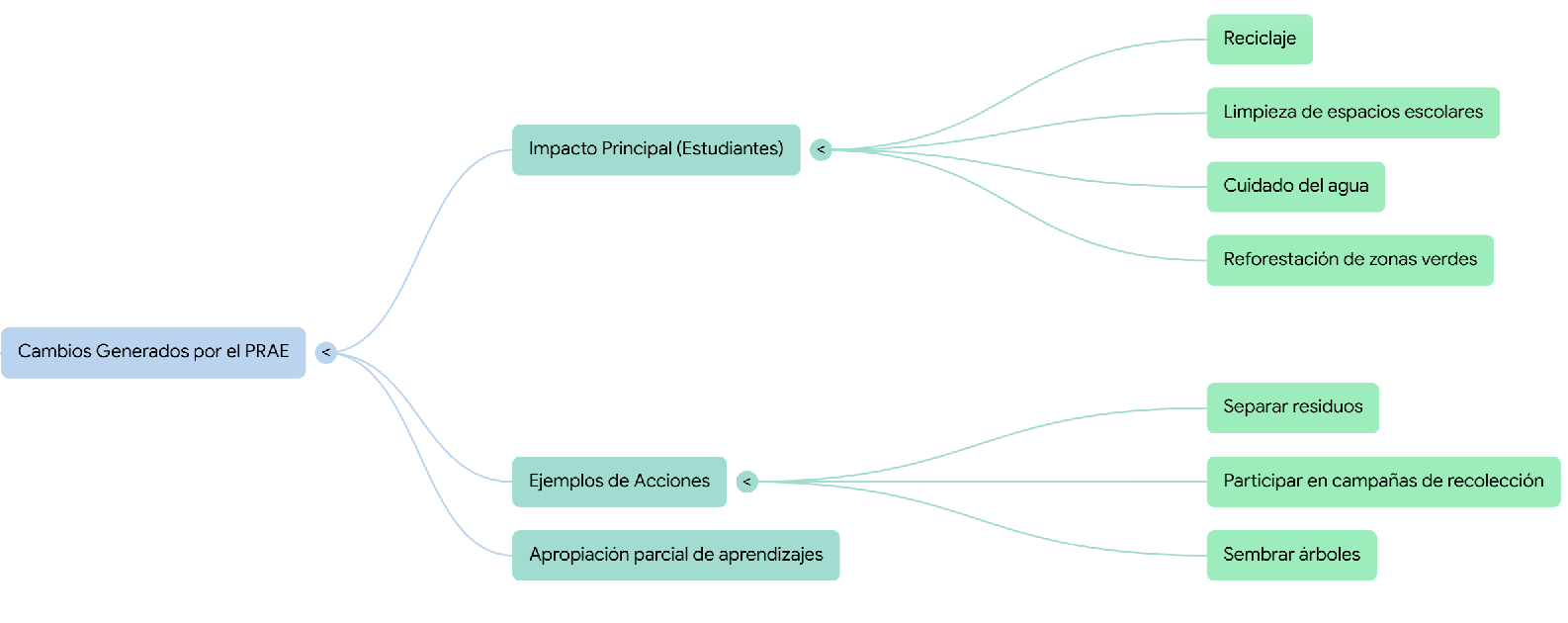

Los resultados obtenidos muestran que el PRAE ha generado ciertos cambios en los comportamientos cotidianos de la comunidad educativa, especialmente entre los estudiantes, quienes manifiestan hábitos asociados al reciclaje, la limpieza de espacios escolares, el cuidado del agua y la reforestación de zonas verdes. Ver figura 5.

Figura 5. Cambios percibidos generados por el PRAE.

En las encuestas, los estudiantes mencionaron actividades como separar residuos, participar en campañas de recolección o sembrar árboles en los alrededores de la institución. Estas acciones demuestran una apropiación parcial de los aprendizajes ambientales y un reconocimiento del papel personal en el cuidado del entorno.

Figura 6. Brecha entre discurso y práctica.

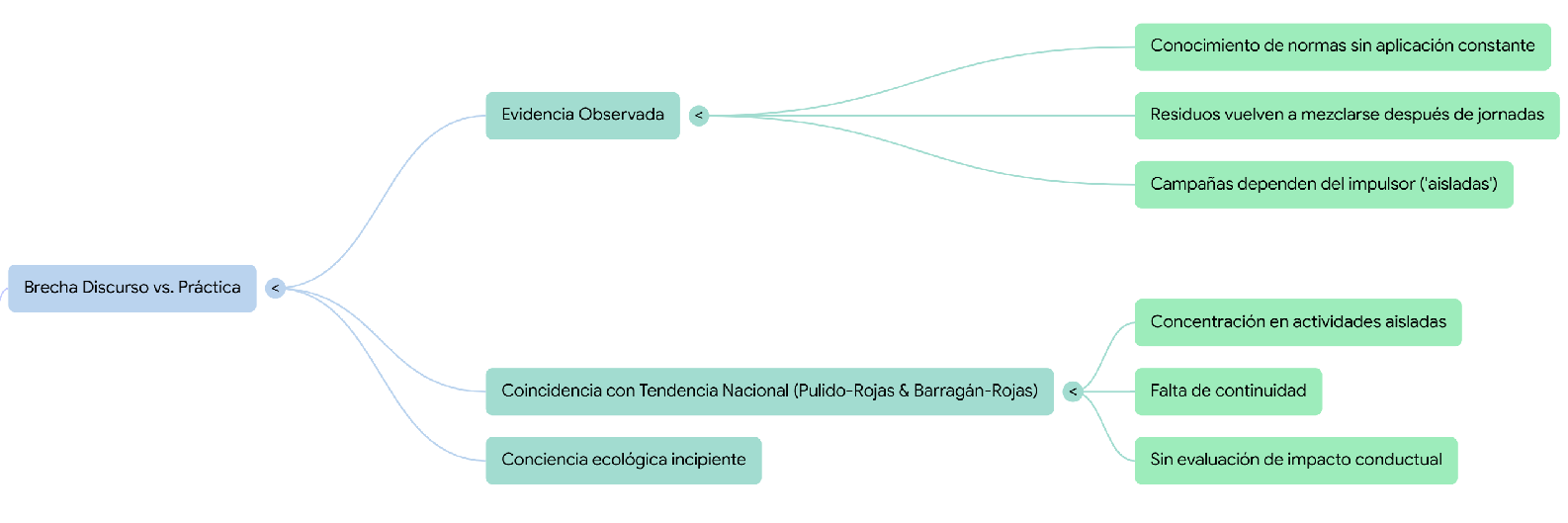

Sin embargo, el análisis de las entrevistas y observaciones evidencia una brecha entre el discurso y la práctica. Muchos participantes afirman conocer las normas de reciclaje o la importancia del ahorro de agua, pero no las aplican de manera constante. Por ejemplo, varios docentes señalaron que, tras las jornadas ambientales, los residuos suelen volver a mezclarse y que las campañas de limpieza “dependen de quién las impulse”.

Este patrón coincide con la tendencia nacional descrita por Pulido et al., (2016), quienes encontraron que los PRAE en instituciones rurales de Boyacá tienden a concentrarse en actividades aisladas, sin continuidad ni evaluación de impacto conductual.

En el mismo sentido, las percepciones de los padres de familia aportan una mirada complementaria sobre los comportamientos ambientales de los estudiantes. La mayoría coincide en que sus hijos han adquirido mejores hábitos cotidianos, especialmente en el manejo de residuos y el ahorro de agua. Comentarios como “ya no botan basura en la calle”, “guardan los empaques para tirarlos en casa” o “cuidan las plantas del patio” reflejan pequeños cambios positivos en el hogar, asociados a los aprendizajes escolares.

Figura 7. Percepciones de padres de familia.

No obstante, los padres también advierten que estos hábitos no siempre se sostienen en el tiempo y que la comunidad en general muestra apatía ambiental. Estas percepciones refuerzan la brecha entre conocimiento, discurso y acción sostenida, evidenciada también en los testimonios docentes. En este sentido, los padres reconocen el esfuerzo institucional del PRAE, pero sugieren una mayor articulación entre escuela, familia y territorio para consolidar una cultura ambiental compartida, como lo proponen Bedoya Mejía (2015) en su estudio sobre participación comunitaria y educación ambiental en Colombia.

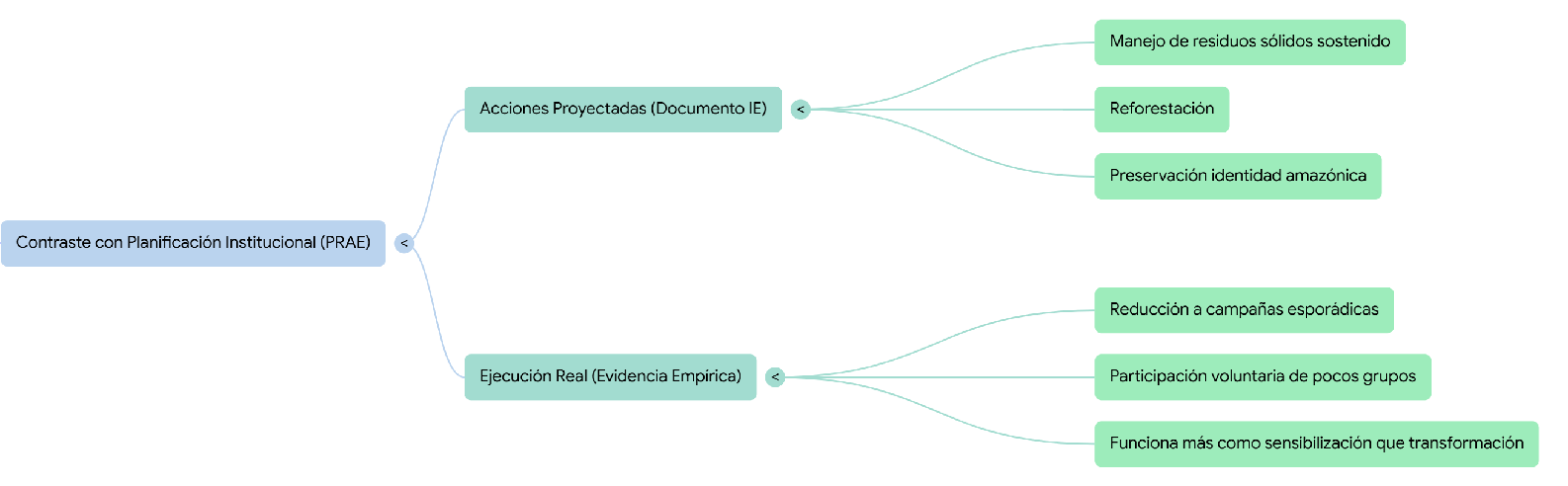

El contraste con el documento institucional del PRAE confirma esta situación. Allí se proyectan acciones sostenidas de “manejo de residuos sólidos, reforestación y preservación de la identidad amazónica”, acompañadas de una planeación anual (Institución Educativa El Chairá José María Córdoba, 2024). No obstante, la evidencia empírica indica que la ejecución se ha reducido a campañas esporádicas y a la participación voluntaria de unos pocos grupos. Ello sugiere que el PRAE funciona más como un mecanismo de sensibilización que como un proceso formativo de transformación de hábitos ambientales.

Figura 8. Contrastes de acciones proyectadas en PRAE y ejecución real.

Desde una perspectiva teórica, Boeve-de Pauw & Van Petegem (2013) demostraron, a partir de un estudio con más de dos mil estudiantes europeos, que la educación ambiental logra cambios sostenibles en el comportamiento solo cuando se vincula a experiencias prácticas, reflexivas y continuas dentro del currículo. De forma similar, Pérez & Enríquez (2021), en un estudio realizado en Cali, evidenciaron que los hábitos ambientales en los jóvenes se fortalecen cuando las actividades educativas incluyen procesos de reflexión crítica y trabajo cooperativo, no únicamente acciones instrumentales.

En la institución analizada, los comportamientos ambientales observados revelan una conciencia ecológica incipiente, traducida en acciones visibles, pero poco interiorizadas. El desafío principal radica en convertir estas prácticas en hábitos sostenibles, articulando las actividades del PRAE con el proyecto pedagógico institucional y estableciendo mecanismos de seguimiento que promuevan la continuidad y la responsabilidad compartida.

Estrategias pedagógicas del PRAE

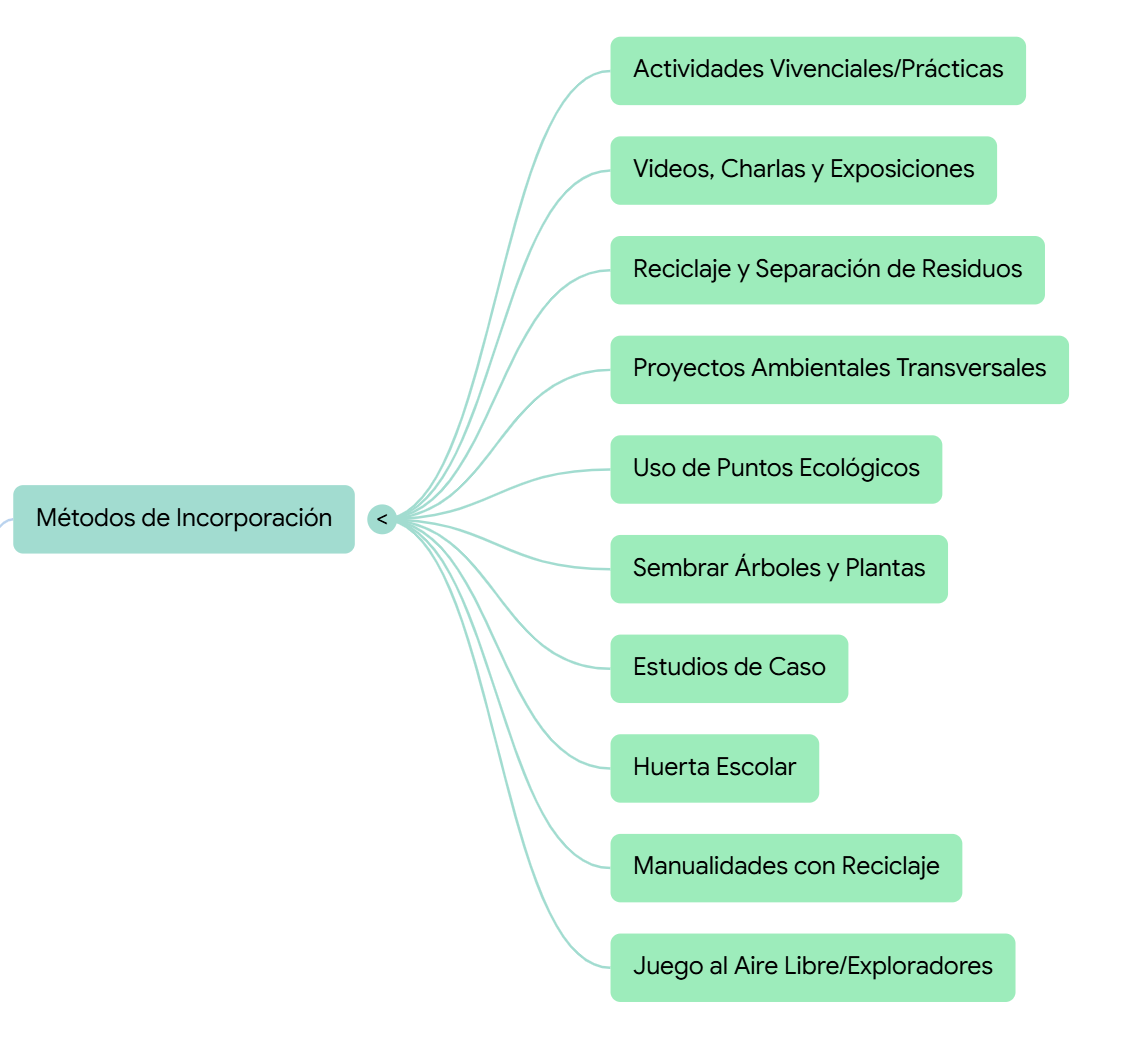

El análisis de las entrevistas y del documento institucional evidencia que el PRAE se desarrolla principalmente a través de estrategias pedagógicas tradicionales, complementadas con algunas experiencias prácticas. En la indagación, los docentes que manifestaron haber incorporado temas ambientales en sus asignaturas, mencionaron de manera recurrente: huerta escolar, los proyectos de aula sobre reciclaje y las campañas ambientales enfocadas en el manejo de residuos, siembra de árboles o la limpieza de espacios comunes. (Ver figura 4).

Figura 9. Métodos de incorporación del componente ambiental parte de los docentes.

Estas actividades, aunque valoradas positivamente por la comunidad educativa, se ejecutan de forma intermitente y dependiente de la motivación individual de los docentes, sin una planeación articulada al currículo institucional.

El documento del PRAE institucional declara una metodología basada en el aprendizaje por proyectos y en la investigación escolar aplicada a problemas locales, con el propósito de integrar los saberes ambientales en las diferentes áreas del conocimiento.

En la institución analizada, la ausencia de un enfoque metodológico sostenido limita la consolidación del PRAE como práctica transformadora. Se requiere, por tanto, avanzar hacia una pedagogía ambiental más activa y experiencial, que permita conectar los contenidos escolares con las realidades del contexto amazónico y fortalecer las competencias ciudadanas y científicas de los estudiantes.

Gestión institucional y liderazgo

El análisis de las entrevistas con directivos y docentes líderes del proyecto revela una visión fragmentada y operativa del PRAE, donde el liderazgo ambiental institucional se reduce a cumplir con una exigencia normativa, más que a promover una transformación educativa.

Aunque los directivos expresan reconocimiento por la importancia del proyecto, en la práctica su gestión se orienta a mantener el cumplimiento administrativo de planes y evidencias, sin una estrategia pedagógica de largo plazo. Esta postura instrumental reproduce una lógica burocrática que desvirtúa la esencia formativa del PRAE y debilita su capacidad de incidencia comunitaria.

La información obtenida evidencia vacíos estructurales en la planeación, seguimiento y asignación de recursos. Los docentes manifiestan que el proyecto carece de presupuesto propio, que la mayoría de actividades dependen de la iniciativa voluntaria de algunos maestros y que las acciones se concentran en fechas conmemorativas.

Estos testimonios contrastan con lo establecido en el documento institucional del PRAE, que plantea como meta fortalecer “la cultura ambiental de toda la comunidad educativa a través de estrategias articuladas, con responsables definidos y cronograma de ejecución anual”.

En la práctica, no se hallaron mecanismos de seguimiento sistemático ni indicadores verificables de logro. El liderazgo, por tanto, opera desde el compromiso personal más que desde la estructura institucional, lo que limita la sostenibilidad del proyecto.

La anterior situación refleja una ausencia de gobernanza ambiental escolar, donde la dirección institucional no asume la educación ambiental como un eje estratégico del proyecto educativo, sino como un requerimiento externo. Como advierte Bedoya Mejía et al. (2015), muchos PRAE fracasan porque no logran integrarse a los procesos de gestión escolar y permanecen subordinados a la voluntad de pocos docentes motivados.

De igual forma, Portilla et al. (2021) señalan que el liderazgo ambiental efectivo exige pasar de la coordinación simbólica a la creación de estructuras participativas que fortalezcan la corresponsabilidad y la evaluación continua. En la institución estudiada, la falta de una ruta clara de liderazgo, la inexistencia de un comité ambiental funcional y la rotación constante del personal docente han impedido consolidar un proyecto de gestión ambiental sostenido en el tiempo.

Más allá de las limitaciones operativas, el problema de fondo es pedagógico y cultural: el liderazgo institucional sigue respondiendo a una lógica vertical, donde las decisiones se centralizan y la innovación depende de permisos o avales jerárquicos. Esta estructura inhibe la autonomía de los docentes y desincentiva la participación estudiantil en la toma de decisiones ambientales. Se requiere un liderazgo ambiental que no solo administre, sino que inspire, dialogue y conecte la gestión con la práctica pedagógica, en coherencia con los principios de la educación para la sostenibilidad.

En síntesis, la gestión institucional del PRAE muestra avances en sensibilización, pero carece de la coherencia organizativa y la visión transformadora necesarias para convertirse en una política educativa viva. Mientras la educación ambiental siga siendo tratada como un proyecto accesorio, su impacto permanecerá marginal y dependiente del esfuerzo individual más que del compromiso colectivo.

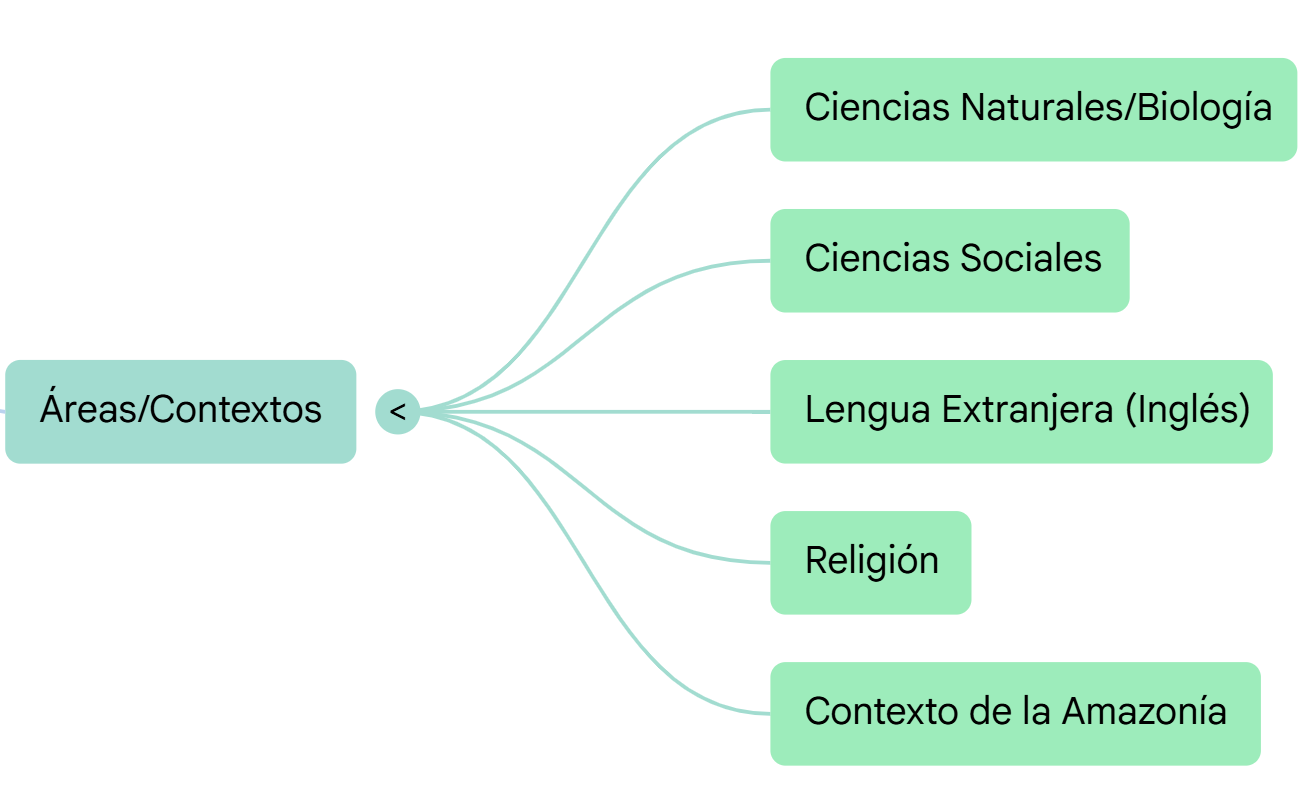

Transversalización curricular y participación comunitaria

Los resultados muestran que, desde la perspectiva de los directivos, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) se ha concebido como una estrategia transversal que abarca todos los niveles educativos “desde preescolar hasta grado once”, con articulación entre áreas y asignación de responsabilidades específicas. No obstante, el contraste entre el plan y la práctica demuestra que esta intencionalidad pedagógica no se ha consolidado, ya que las áreas o contextos se abordan desde pocas asignaturas.

Figura 10. Áreas académicas y contextos en los que los docentes integran contenidos del PRAE

Esta situación confirma la limitada transversalización curricular, una de las debilidades históricas de los proyectos ambientales escolares en Colombia. A pesar de los avances en sensibilización, el PRAE continúa operando como un eje paralelo, más que como un componente estructurante del currículo y la cultura pedagógica institucional.

Desde la perspectiva teórica, los resultados coinciden con lo expuesto por Falconí (2019) quien señala que el docente, además del conocimiento de su asignatura, debe ser un buen ciudadano y educar en medio ambiente. Por lo tanto, la falta de formación docente en metodologías activas y al escaso acompañamiento institucional interfiere en la educación ambiental integral.

En cuanto a la participación comunitaria, los directivos destacan espacios como las escuelas de padres, las campañas institucionales y las jornadas de siembra o limpieza (“sembratones”) como formas de vinculación externa. Sin embargo, desde la voz de los estudiantes, emerge la propuesta de crear brigadas ecológicas y liderazgos estudiantiles, así como de establecer puntos ecológicos permanentes y normas claras de uso de espacios escolares.

Por su parte, varias familias manifiestan su interés en participar de manera más activa, pero demandan mejor comunicación y formación ambiental básica que les permita apoyar el proceso desde el hogar.

Balance interpretativo del impacto

En conjunto, estos hallazgos revelan una intención institucional genuina de transversalizar y convocar, aunque en la práctica las experiencias vividas por los distintos actores muestran heterogeneidad, discontinuidad y escasa articulación entre escuela y comunidad.

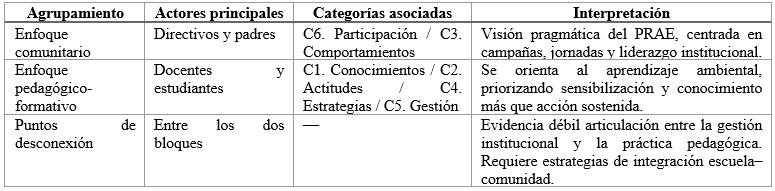

El análisis de conglomerados jerárquicos refuerza esta interpretación, al evidenciar dos núcleos discursivos diferenciados.

Figura 11. Dendrograma jerárquico de similitud de palabras entre actores y categorías del PRAE (NVivo 14)

El primero, de carácter institucional-comunitario, agrupa a directivos y padres en torno a las categorías C6. Participación comunitaria y C3. Comportamientos y hábitos, configurando una visión pragmática y operativa del PRAE, enfocada en la gestión y las campañas. El segundo conglomerado, de naturaleza pedagógica-formativa, reúne a docentes y estudiantes alrededor de las categorías C1. Conocimientos ambientales, C2. Actitudes, C4. Estrategias pedagógicas y C5. Gestión institucional y liderazgo, enfatizando los procesos de enseñanza, sensibilización y aprendizaje ambiental.

La distancia entre ambos núcleos evidencia una débil articulación entre la gestión institucional y la práctica pedagógica, una situación que coincide con los hallazgos de Bedoya Mejía et al. (2015) y Rivas-Escobar et al. (2021), quienes advierten que la mayoría de los PRAE en Colombia enfrentan dificultades para integrar la dimensión comunitaria con los procesos formativos escolares.

Esta brecha sugiere que el fortalecimiento de la transversalización curricular requiere no solo planificación, sino también estructuras de liderazgo compartido y espacios permanentes de coformación escuela–familia–territorio.

Ahora bien, como se muestra en la Tabla 2, los agrupamientos discursivos identificados confirman esta dualidad entre los enfoques comunitario y pedagógico, destacando además puntos de desconexión que requieren estrategias de integración sostenida entre la escuela y su entorno.

Tabla 2.

Agrupamientos discursivos identificados en el análisis jerárquico

En síntesis, aunque el PRAE consolida un marco institucional que promueve la transversalización y la participación, la práctica evidencia dos sistemas paralelos: uno administrativo y comunitario, y otro pedagógico y formativo, con escasa convergencia.

La consolidación de una educación ambiental transformadora exige superar esta fragmentación mediante liderazgos compartidos, continuidad institucional y espacios reales de participación escuela–comunidad.

Conclusiones

El estudio permitió valorar el impacto del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la comunidad educativa de una institución pública urbana del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, evidenciando que este proyecto ha contribuido al desarrollo de procesos de sensibilización, aprendizaje y acción ambiental entre docentes, estudiantes, directivos y familias.

Los resultados muestran que el PRAE ha fortalecido el conocimiento sobre el cuidado del agua, la clasificación de residuos y la conservación del entorno, consolidando una base de conciencia ambiental colectiva. No obstante, el análisis integral de las categorías revela que el impacto del proyecto sigue siendo parcial y heterogéneo, pues la transversalización curricular y la continuidad de las acciones aún dependen del liderazgo y compromiso de algunos actores.

El trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes se destaca como una de las fortalezas más visibles, mientras que la vinculación de las familias y la comunidad requiere mayores espacios de participación y formación ambiental.

El análisis de conglomerados jerárquicos permitió identificar dos tendencias discursivas: una pedagógico-formativa, centrada en la enseñanza y el aprendizaje ambiental, y otra institucional-comunitaria, orientada a la gestión y la acción práctica. La distancia entre ambas refleja la necesidad de articular los procesos pedagógicos con las estrategias institucionales, de modo que el PRAE opere como un sistema integrado de educación ambiental y no como una suma de actividades.

En conjunto, los hallazgos confirman que el PRAE 2024 representa un avance conceptual y organizativo, pero requiere fortalecer el seguimiento, la evaluación y la continuidad pedagógica para consolidar una cultura ambiental escolar.

En contextos amazónicos urbanos, esta experiencia demuestra que la escuela tiene el potencial de convertirse en eje articulador entre la formación, la participación y la sostenibilidad, promoviendo aprendizajes significativos y prácticas transformadoras hacia un desarrollo ambiental responsable. Además, contribuye no solo al aprendizaje ambiental, sino también al tejido social y a la sostenibilidad del territorio.

Referencias bibliográficas

Agudelo Nisperuza, A. de J., Peniche Villadiego, I. J., Martínez Abad, O. R., Patrouilleau Barrera, H. A., & Moros López, J. E. (2024). PRAES: Estrategia Integradora Comunitaria Para La Solución De Problemas Ambientales En Las Localidades De Montería, Contribuyendo A Las Políticas Públicas. Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano, 5(4), 135-166. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i4.343

Armando, C. M. D. (2023). Enseñanza de la educación ambiental a partir de las representaciones sociales de los integrantes del proyecto ambiental escolar (prae). Tesis doctorales. https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/702

Bedoya Mejía, Á. M., Moscoso Marín, L. B., & Rendón López, L. M. (2015). Incidencia de los procesos educomunicativos en los proyectos ambientales escolares. Revista Lasallista de Investigación, 12(2), 75-83. https://doi.org/10.22507/rli.v12n2a8

Cairo, D. R. (2023). El papel de la investigación cualitativa en transformación de la realidad educativa. Ignis, (17), 43-53. https://orcid.org/0000-0002-3139-3869

Corbetta, S. (2021). Educación Ambiental y Educación Intercultural: hacia una construcción de puentes desde un pensamiento ambiental y latinoamericano crítico. Gestión y ambiente, 24(1), 8. https://doi.org/10.15446/ga.v24nsupl1.91903

Espinosa Rojas, D., & Castaño Barrera, O. M. (2022). Estado del arte de las Investigaciones en Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en Colombia. Bio-grafía, 15(28), 37–51. https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.15.num28-16530

Falconí, F., & Hidalgo, E. (2019). Educación ambiental y formación docente en el Ecuador. Universidad Nacional de Educación. https://repositorio.unae.edu.ec/items/1b913932-7698-43d0-83b1-ff1d1f7fc391

Gallo Hoyos, J. S. (2021). Educación ambiental como propuesta de cambio cultural desde el pensamiento crítico latinoamericano. [Monografía]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44133

Galindo-Quiroga, C., Pulgarín-Ramírez, A., & Ospina-Ramírez, D. A. (2024). Proyecto Ambiental Escolar: dispositivo educativo en la configuración de subjetividades ambientales. Letras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, (35), 65-82. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.35.2024.6014

García, J. E. B. (2019). El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) como herramienta pedagógica para fortalecer la Educación Ambiental en dos Instituciones Educativas públicas en el municipio de El Espinal-Tolima. Investigación en curso. Boletín divulgativo de la red de estudios rurales, 8(1). https://revistas.ut.edu.co/index.php/BDRER/article/download/2068/1608

Henao Hueso, O., & Sánchez Arce, L. (2019). La educación ambiental en Colombia, utopía o realidad. Conrado, 15(67), 213-219. Recuperado a partir de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/949

Institución Educativa El Chairá José María Córdoba. (2024). Proyecto Ambiental Escolar (PRAE): “Por una cultura ambiental sostenible en el contexto amazónico” [Documento institucional inédito]. Cartagena del Chairá, Caquetá, Colombia.

Jackson, K., & Bazeley, P. (2019). Qualitative data analysis with NVivo. SAGE Publishing. https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/114916_book_item_114916.pdf

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza. México D.F.: Siglo XXI Editores

Meza-Salcedo, G., Mesa, L., & Leal-Pérez, P. (2023). Educación ambiental y formación ciudadana en los proyectos ambientales escolares. Del discurso a la participación. Educación y Humanismo, 25(45), 36-57. https://doi.org/10.17081/eduhum.25.45.6297

Mendoza-Alba, C. A., Pedraza-Jiménez, Y., & Hernández-Barbosa, R. (2023). El proyecto ambiental escolar (PRAE) en la construcción de comunidad: una experiencia de Educación Ambiental en contexto rural. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (54), 47-64. https://doi.org/10.17227/ted.num54-18711

Mendoza-Ríos, J. D. (2023). Proyecto ambiental escolar- PRAE como contribución a la cultura socio-ambiental del Megacolegio La Frontera del Municipio de Villa del Rosario Norte de Santander. Revista Perspectivas, 8(S2), 123-131. https://doi.org/10.22463/25909215.4713

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2017). Guía para la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Bogotá: MEN. Disponible en https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/guia-de-diseno-e-implementacion-de-proyectos-ambientales-escolares-prae-desde-la-cultura-del-agua/

Mora-Ortiz, J. R. (2015). Los Proyectos Ambientales Escolares. Herramientas de gestión ambiental. Revista Bitácora Urbano Territorial, 25(2), 67-74. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74846550009

Ojeda González, G. P. (2023). “Los Proyectos Ambientales Escolares y la Educación Ambiental: Una alternativa curricular para la complejización del diseño e implementación de los PRAE en contextos escolares de la localidad de Suba” Un acercamiento al planteamiento del problema. Bio-grafía. Recuperado a partir de https://revistas.upn.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/18092

Pauw, J. B. de., & Petegem, P. V. (2013). The effect of eco-schools on children’s environmental values and behaviour. Journal of Biological Education, 47(2), 96-103. https://doi.org/10.1080/00219266.2013.764342

Pérez, S. A. Q., & Enríquez, G. J. (2021). Intervención ambiental en una institución educativa de la ciudad de Cali para generar una cultura de reciclaje. In Tópicos de Gestión Ambiental: Enlazando ciencia, sociedad y educación (pp. 131-186). Universidad Santiago de Cali.

Pérez-Vásquez, N. D. S., Cadavid-Velásquez, E. D. J., & Flórez-Nisperuza, E. P. (2021). La educación ambiental: una tarea inconclusa desde los proyectos ambientales escolares. Revista Boletín Redipe, 10(7), 84-96. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1349

Prentt Orozco, Y. J., Prentt Orozco, Y. J., Álvarez Gutiérrez, T., & García Lobo, L. N. (2025). Fortalecimiento de la cultura ambiental en estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Andrés Nicolás Escobar Escobar a través del PRAE y la lúdica socioambiental. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(2), 7844-7869. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17506

Portilla Ortega, G. M., Rosero Ortega, K. M., & Mora Bravo, Y. (2021). Impacto ambiental del proyecto ambiental escolar: inem limpio y saludable de la Institucion Educativa Municipal Luis Delfin Insuaty Rodriguez – Inem Pasto. Revista Huellas, 7(2). Recuperado a partir de https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/article/view/6666

Pulido Rojas, J. A., García Rodríguez, L. A., & Burgos Ayala, A. (2016). Análisis de un proyecto ambiental escolar, Gachantivá (Boyacá). Cultura Científica, (14), 91–102. Recuperado a partir de https://revista.jdc.edu.co/Cult_cient/article/view/42

Quimbayo Guarín, A. B., & Pacheco Sierra, L. S. (2016). Vivencia y experiencia del “Prae” en el instituto técnico internacional de Fontibón - Bogotá, D.C. Educación Y Territorio, 6(11), 41–70. Recuperado a partir de https://revista.jdc.edu.co/reyte/article/view/45

Ramírez Pita, F. L. (2024). Enfoques y perspectivas de los proyectos ambientales escolares. Revista Dialogus, 1(13), 46–65. https://doi.org/10.37594/dialogus.v1i13.1332

Rivas-Escobar, H., Luna-Cabrera, G., & Moreno-Molina, A. (2021). La transversalidad de la educación ambiental en dos instituciones educativas del departamento de Nariño, Colombia. Revista Boletín Redipe, 10, 232-247. https://doi.org/10.36260/RBR.V10I5.1300

Rivera-Gallego, I. D. (2024). Propuesta metodológica para la formulación participativa y comunitaria de un proyecto ambiental escolar (PRAE): una experiencia pedagógica. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (56), 317-334. https://doi.org/10.17227/ted.num56-20173

Rodríguez, F. P., & Flores, E. (2022). Desarrollo sostenible desde la educación ambiental en Latinoamérica: Una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 1981-2000. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2348

Salcedo, G. M., Mesa, L. X., & Pérez, P. A. L. (2023). Educación ambiental y formación ciudadana en los proyectos ambientales escolares. Del discurso a la participación. Educación y Humanismo, 25(45), 7. https://doi.org/10.17081/eduhum.25.45.6297

Sepúlveda Gallego, L. E. (2007). Proyectos ambietales escolares de Manizales. Revista Luna Azul, (24), 15-22. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727226003

UNESCO, O. (2022). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. Perfiles Educativos, 44(177), 200-212. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa

Velásquez, J. (2009). La transversalidad como posibilidad curricular desde la educación ambiental. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 5(2), 29-44 Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134116861003

https://amazoniainvestiga.info/ ISSN 2322- 6307

This article presents no conflicts of interest. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Reproduction, distribution, and public communication of the work, as well as the creation of derivative works, are permitted provided that the original source is cited.