DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2024.81.09.4

How to Cite:

Patiño Ortiz, M., Méndez Márquez, E., Patiño Ortiz, J., Reyes de Luna, E.F., & Villagrán-Villegas, L.Y. (2024). Caracterización de la movilidad en CDMX durante la pandemia de Covid-19 con ecuaciones de tendencia. Amazonia Investiga, 13(81), 59-77. https://doi.org/10.34069/AI/2024.81.09.4

Caracterización de la movilidad en CDMX durante la pandemia de Covid-19 con ecuaciones de tendencia

Characterization of mobility in CDMX during the covid-19 pandemic with trend equations

Received: August 12, 2024 Accepted: September 29, 2024

Written by:

Miguel Patiño Ortiz

https://orcid.org/0000-0002-5630-8077

WoS Researcher ID: JVZ-7493-2024

Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Instituto Politécnico Nacional, Profesor Investigador de la SEPI ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México.

Elizabeth Méndez Márquez

https://orcid.org/0009-0005-6558-9068

WoS Researcher ID: KWU-5706-2024

Candidata para el Doctorado en Ingeniería en Sistemas, Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México.

Julián Patiño Ortiz

https://orcid.org/0000-0001-8106-9293

WoS Researcher ID: HMV-3376-2023

Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica y Doctor en Ciencias en Administración, Profesor Investigador en el Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México.

Eduardo Francisco Reyes de Luna

https://orcid.org/0000-0002-9788-8936

WoS Researcher ID: KWU-5881-2024

Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Instituto Politécnico Nacional, Profesor Investigador de la ESIA Zacatenco, Ciudad de México, México.

Luz Yazmín Villagrán-Villegas

https://orcid.org/0000-0003-3860-2923

WoS Researcher ID: AAQ-8049-2021

Doctora en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Profesora de la Universidad Veracruzana México, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Veracruz, México.

Resumen

Se presenta un análisis de la tendencia de la movilidad durante un fenómeno natural como fue el caso de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. Se analiza la preferencia que tiene la población para desplazarse de un lugar a otro teniendo como variables el uso del automóvil, el transporte público y la caminata, recolectando información del 13 de enero de 2020 al 28 de marzo de 2022. A partir de los datos disponibles se obtienen resultados de curvas polinómicas de diverso orden, encontrándose que la de grado 15 es la que presenta un mejor ajuste con respecto a los datos, presentando un coeficiente de determinación R2=0.84 para el modo de transporte público, obteniendo así, una aproximación en la predicción del comportamiento humano en la movilidad bajo fenómenos naturales.

Palabras clave: Modos de transporte, movilidad, transporte público, pandemia, ecuaciones de tendencia.

Abstract

An analysis of the mobility trend during a natural phenomenon such as the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus in Mexico City is presented. The preference that the population has for moving from one place to another is analyzed, taking as variables the use of automobile, public transport and walking, collecting information from January 13, 2020, to March 28, 2022. From the available data, polynomial curves of different orders are determined, finding that the with degree 15 is the one that presents a better fit with respect to the data, presenting a coefficient of determination R2=0.84 for the public transport mode, thus obtaining an approximation in the prediction of human behavior in mobility under natural phenomena.

Key words: Modes of transport, mobility, public transport, pandemic, trend equations.

Introducción

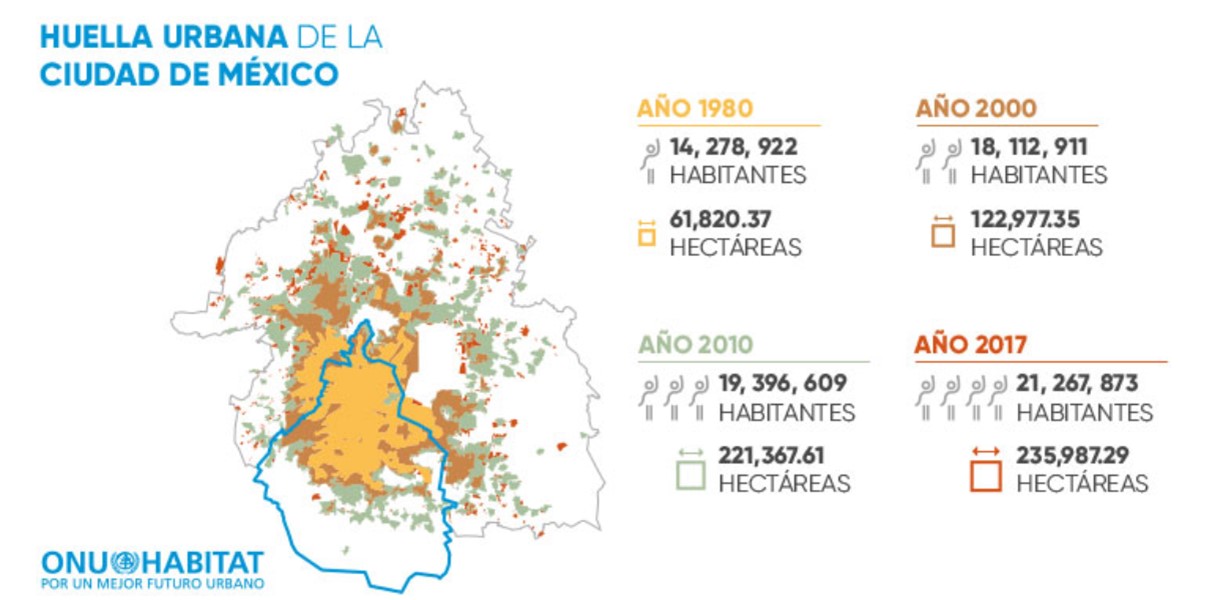

Debido a la gran concentración urbana que presenta la Ciudad de México y al rápido proceso de urbanización que caracterizó al país (Unikel, 1968) en los últimos años, su territorio se ha ampliado hacia la periferia como se muestra en la figura 1, lo que ha generado la necesidad de reestructurarse para cubrir los requerimientos que presentaba su población, esto generó que se afectara de forma severa la movilidad de la población en la ciudad.

Figura 1. Crecimiento de la Huella Urbana de la Ciudad de México del año 1980 al 2010. La imagen muestra el cómo se ha expandido la mancha urbana en la Ciudad de México en las últimas décadas, rebasando sus límites político-administrativos, creciendo hacia las periferias de la ciudad.

Fuente: ONU-HABITAT, 2018.

La movilidad que presenta la ciudad ha desencadenado severos problemas sociales (Fernández Silva et al., 2018), ya que la población de la región está siendo afectada en su economía, en el tiempo de traslado, y principalmente en su salud, debido a las emisiones generadas por los vehículos de combustión (Pineda et al., 2018) (Aliaga Ortega, 2019).

El congestionamiento vial actualmente representa un reto importante a resolver debido al mayor número de personas que necesitan transportarse en las grandes ciudades para realizar distintas actividades económicas, sociales, culturales y de cualquier índole (Pérez et al., 2013).

El congestionamiento vial es uno de los principales problemas no solo en la Ciudad de México, es un problema en todo el mundo y esto ha traído consigo consecuencias importantes. Como se ha mencionado la contaminación es el efecto más dañino y preocupante para la población y el medio ambiente generado por el congestionamiento diario de los vehículos en las principales ciudades del mundo. Otra consecuencia que menciona (Dorantes-Benavidez et al., 2024) es el ruido y los cuellos de botella que, de acuerdo con su investigación, son producto de la falta de infraestructura vial.

En los últimos años, la pandemia de COVID-19 ha provocado propuestas de cambios sin precedentes en todo el mundo, incluida la forma en que operan las ciudades (Sukhonos et al., 2022) (Pevko et al., 2022) (Latkovskyi et al., 2022). Así mismo, la movilidad en la Ciudad de México se vio modificada de manera drástica debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, este fenómeno impactó en la salud de la población propiciando un aislamiento social que generó una respuesta positiva en la movilidad de la ciudad.

La presente investigación lleva a cabo un análisis de la tendencia de la movilidad que se presentó en época de pandemia en la Ciudad de México. Desarrollando primero un análisis de la literatura con respecto al tema de investigación.

Posteriormente, se utiliza la metodología de Jenkins que nos indica el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo para el desarrollo de la aplicación para ejecutar los análisis de las tendencias de movilidad con un enfoque sistémico y sistemático.

Finalmente se presentan los resultados y conclusiones.

Marco Teórico o Revisión de literatura

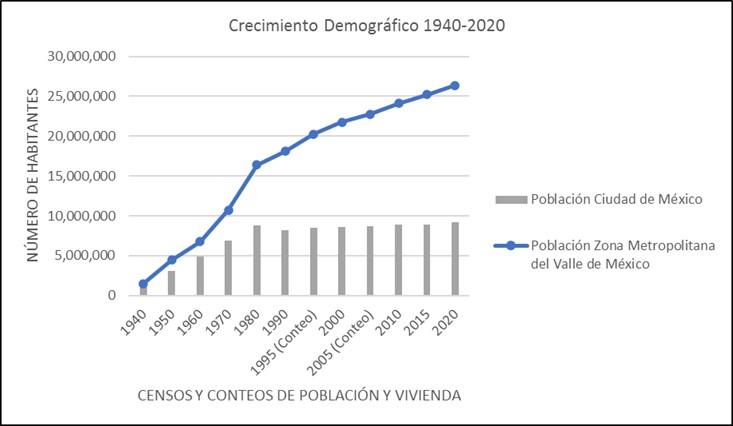

La Ciudad de México cuenta con una población de 9,209,944 habitantes fijos más 16,992,418 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I.N.E.G.I, 2020a) habitantes considerados como población flotante (Garrocho, 2011) que circulan diariamente dentro de la ciudad, pero que, sin embargo, tienen su residencia en diversos municipios del Estado de México, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Crecimiento demográfico de la Ciudad de México, comparativa con la Zona Metropolitana del Valle de México. La gráfica muestra con color azul el crecimiento demográfico que ha tenido la Zona Metropolitana del Valle de México desde 1940, mientras que el color gris muestra el crecimiento demográfico de la Ciudad de México desde el mismo año. Fuente: Elaboración propia en base a los censos y conteos de población y vivienda 1940-2020.

Source: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I.N.E.G.I., 2020a).

La movilidad es una de las actividades humanas más relevantes que se desarrollan dentro de las ciudades (Balseca Clavijo, 2017). En las ciudades modernas es imprescindible contar con un sistema de transporte efectivo que posibilite una movilidad urbana eficiente, así como la accesibilidad poblacional a los servicios. Desafortunadamente su configuración actual está provocando graves situaciones negativas y gran parte de los problemas de sostenibilidad ambiental, social y económica (Lizárraga Mollineado, 2006).

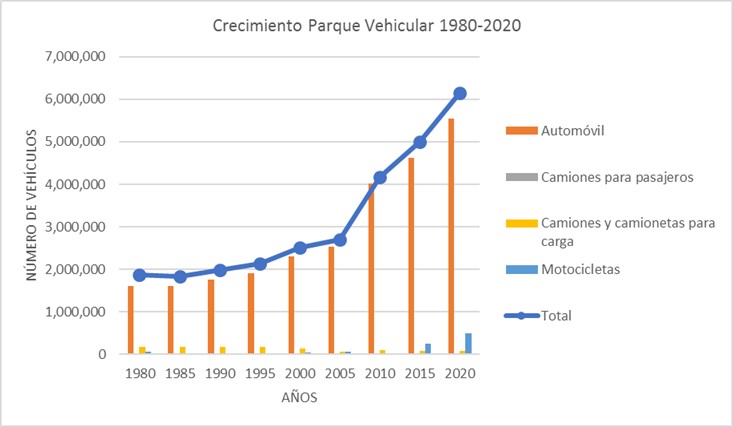

Debido a la gran concentración urbana (Galindo, Escalante & Asuad, 2004) que presenta la Ciudad de México, así como otras ciudades latinoamericanas, se han modificado notablemente los patrones de movilidad diaria de la población, principalmente incrementando los tiempos de traslado entre los espacios donde se realizan las distintas actividades económicas y sociales, así como los lugares de residencia, complejizando la dinámica de desplazamientos de las personas (Cerro Herrero et al., 2021), ya que los modos de transporte (Amézquita et al., 2016), aun con su evolución y mejoras (Vásquez Stanescu et al., 2019), no son suficientes para ofrecer un servicio eficiente al número de pobladores que se movían dentro de la ciudad, de tal manera que la población tomo al automóvil como su principal opción para desplazarse, trayendo consigo grandes problemas y el correspondiente incremento del parque vehicular (figura 3).

Figura 3. Crecimiento del parque vehicular de la Ciudad de México 1980 – 2020. La gráfica muestra con color azul fuerte el crecimiento total del parque vehicular de 1980 al 2020 indicando un crecimiento acelerado a partir del año 2005; el color naranja muestra el crecimiento del automóvil, el color gris el crecimiento de camiones para pasajeros, el color amarillo el crecimiento de camiones y camionetas de carga y el color azul muestra el crecimiento de las motocicletas en el mismo periodo. Fuente: Elaboración propia en base a tabulados de parque vehicular 1980-2020.

Source: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I.N.E.G.I., 2021b).

El crecimiento exponencial del parque vehicular (Cruz-Rivera & Ertel, 2008) se ha traducido en severos congestionamientos viales (Oyola Estrada et al., 2017), afectando a las distintas vialidades de la zona, lo que ha incrementado de manera drástica el tiempo de traslado (Lozano et al., 2003) que deben emplear los habitantes de la región para llegar a sus destinos, añadiéndole a esto la población flotante que transita por la región, la cual proviene de zonas ubicadas fuera de la Ciudad de México, ha provocado que la capacidad de la infraestructura vial se vea rebasada.

Como consecuencia de la problemática relacionada con el crecimiento del parque vehicular y la deficiente movilidad que presenta la ciudad, aparecieron severos problemas ambientales (Muñoz Pérez et al., 2021), las emisiones generadas por el gran número de vehículos que circulan cada día y que pasan horas atascados en congestionamientos viales han traído grandes consecuencias a la salud de la población, afectando su calidad de vida. Por esta causa, cada año mueren en nuestro país 14,700 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire (ONU-HABITAT, 2015).

Como se mención, la movilidad tiene una relación directa con la calidad de vida de las personas, específicamente en lo referido a la movilidad activa y en los beneficios que esto trae para la salud (Mueller et al., 2015); de esta manera las personas que se desplazan de forma activa presentan mejor forma física, menos obesidad y riesgos de enfermedades cardiovasculares en comparación a las personas que utilizan medios de transporte motorizados (Reynolds et al., 2010).

A raíz de estos problemas, y a través de los años, se han implementado distintas estrategias para disminuir la contaminación generada por los vehículos de combustión como la aplicación del programa hoy no circula o las verificaciones vehiculares que permiten monitorear a los vehículos, aunque, a pesar de esto, los niveles de contaminación continúan aumentando y afectando a la población (Suleimanov et al., 2018) (Secretaría de movilidad de la Ciudad de México, 2024).

En diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la existencia del coronavirus SARS-CoV-2 causante del Covid-19. Y a principios del año 2020 ya era de dominio público el impacto que por motivos de contagio causaba la transmisión de SARS-CoV-2 a nivel mundial. Para el 15 de abril del 2020, se había reportado una cifra que superaba los 1.8 millones de casos y más de ciento diez mil decesos por Covid-19 (Soberón Mora et al., 2021).

La coyuntura sanitaria del Covid-19 se extendió a una escala y velocidad inéditas, obligando a la población de todo el mundo a modificar sus modos de vida por un periodo de tiempo prolongado, ello, con el fin de responder a las nuevas exigencias de seguridad sanitaria que los distintos gobiernos aplicaban, de esta manera gran parte de la población mundial se aisló. Las calles se vaciaron y las viviendas se transformaron en el centro de operaciones de sus vidas, concentrando ahí casi el total de las actividades de las personas (Figueroa & Gurdon, 2021).

Con el inicio de la pandemia, la movilidad fue uno de los aspectos que mayor impacto positivo tuvo, la población comenzó a mostrar distintas preferencias para desplazarse, ya que los niveles de desconfianza en el uso del transporte colectivo incrementaron a raíz de la pandemia (Przybylowski et al., 2021). Así, los sistemas de transporte público experimentaron fuertes disminuciones en el número de usuarios durante la pandemia (Park, 2020).

Este extraordinario evento comenzó a disminuir paulatinamente los niveles de contaminación, llegando a niveles no vistos en los últimos años, los congestionamientos viales disminuyeron considerablemente repercutiendo de manera positiva en los tiempos de traslado (Secretaría del Medio Ambiente, 2020).

Para la población, resulto ser más seguro recorrer distancias cortas a pie, ya que de esta manera evitaba contagios y como resultado de ello, disminuyo de manera considerable el sedentarismo que afectaba al 58.3 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2019), este hecho mejoro la salud de la población, además de disminuir la contaminación que trajo como resultado una mejora en la calidad del aire (Hernández Cerda et al., 2022).

Se puede observar de los párrafos anteriores, que en general ante este problema, diversos autores señalan y coinciden en la problemática involucrada y asociada a la movilidad en las grandes ciudades, lo cual se resaltó con la aparición de la pandemia, esto refleja que la postura ante este problema de interés mundial es uniforme, ante las pertinentes recomendaciones se pudo observar también, que derivado de las restricciones vehiculares, diferentes variables involucradas como el medio ambiente se comenzaban a recuperar de una manera sorprendente y en un tiempo que en términos prácticos fue corto, con lo cual también coinciden diferentes autores consultados.

La pandemia trajo consigo comportamientos en la población que aportaron grandes beneficios. Por esta razón, en el presente trabajo se establece como objetivo principal, caracterizar la movilidad de la Ciudad de México por medio de un modelo matemático.

Metodología

En el desarrollo de esta investigación, se emplea la metodología de Jenkins (Wilson, 1993), la cual consta de 4 etapas principales y sus subetapas asociadas y las cuales se pueden utilizar en función de las necesidades específicas.

Estas cuatro etapas son:

La metodología de Jenkins es tanto sistemática como sistémica, aunque los conceptos de sistemas son sólo un subconjunto pequeño de lo que hoy se conoce como el modelo formal de sistemas, además, es apta para sistemas que tienen un enfoque más técnico.

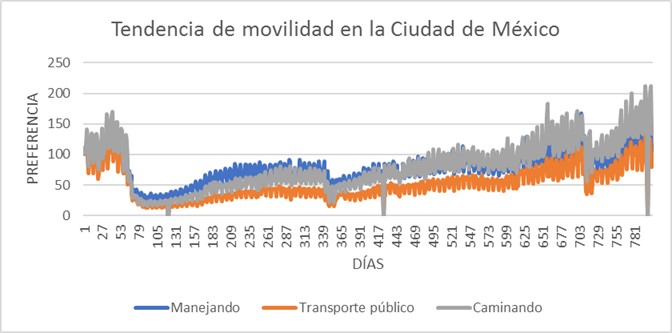

Para el desarrollo del análisis de los sistemas y con el fin de proporcionar información a las autoridades sanitarias que buscaban formas de mitigar la propagación de COVID-19 Apple lanzó una herramienta que generaba tendencias de datos de movilidad en la aplicación Mapas de Apple, en apoyo a las arduas tareas que se estaban llevando a cabo en todo el mundo para mitigar la propagación del COVID-19. Estos datos de movilidad podían brindar información útil a los gobiernos y autoridades sanitarias locales para usarse como base de nuevas políticas públicas al mostrar los cambios en el volumen de personas que están conduciendo, usando el transporte público o caminando en sus comunidades (Apple, 2020).

En el análisis de los sistemas, es importante establecer las variables principales que intervienen en la investigación. Se establecen las tres condiciones anteriores como variables principales a considerar, es decir, como V1 – Manejando, V2 – Transporte público y V3 – Caminando.

La aplicación genera la información contando el número de solicitudes enviadas a Mapas de Apple para obtener indicaciones en regiones seleccionadas; los datos obtenidos muestran un volumen relativo de solicitudes de direcciones por país o región, en comparación con un volumen de referencia del 13 de enero de 2020. A partir de esta fecha, Apple comienza a recabar datos para generar tendencias de movilidad, este día se tomó como parámetro para que a partir de él se midiera el comportamiento que tenían las personas para desplazarse, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Gráfica que muestra las tendencias de movilidad en la Ciudad de México durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2 del 13 de enero de 2020 al 28 de marzo de 2022, mostrando con color azul la preferencia que tenían la población a usar el automóvil particular, con color naranja la preferencia por el uso del transporte público y con color gris la preferencia que mostro la población por hacer sus recorridos caminando.

Fuente: Elaboración propia en base a Mobility Trends Reports de Apple.

Se puede observar en la figura 4, que las curvas presentan una aparente tendencia aleatoria, y que muestra la preferencia que tiene la población hacia uno u otro modo de transporte mostrando un descenso o un aumento como consecuencia de las medidas aplicadas en distintos niveles de gobierno.

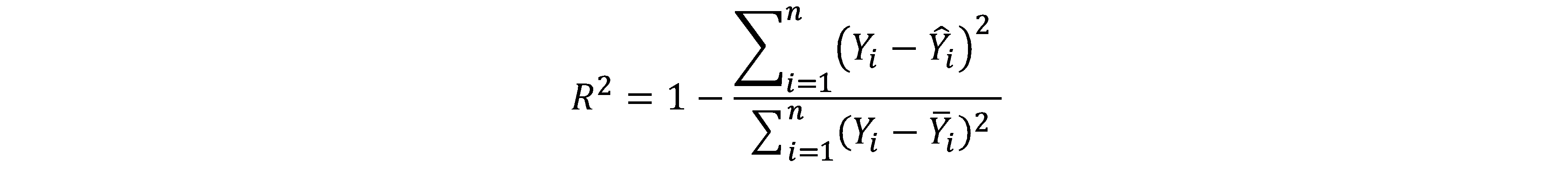

Continuando con el diseño de los sistemas, para cada caso se determina una curva con una aproximación a partir de una función polinómica para expresar matemáticamente el fenómeno, y en el cual se busca el mejor ajuste posible de los datos considerando el coeficiente de determinación R2.

(1)

n = Número de datos

Y = Porcentaje de preferencia de movilidad

Ŷ = Curva de ajuste

Y̅ = Media de

Donde Y es la preferencia de movilidad, su media Y̅ y ajustando con una curva Ŷ.

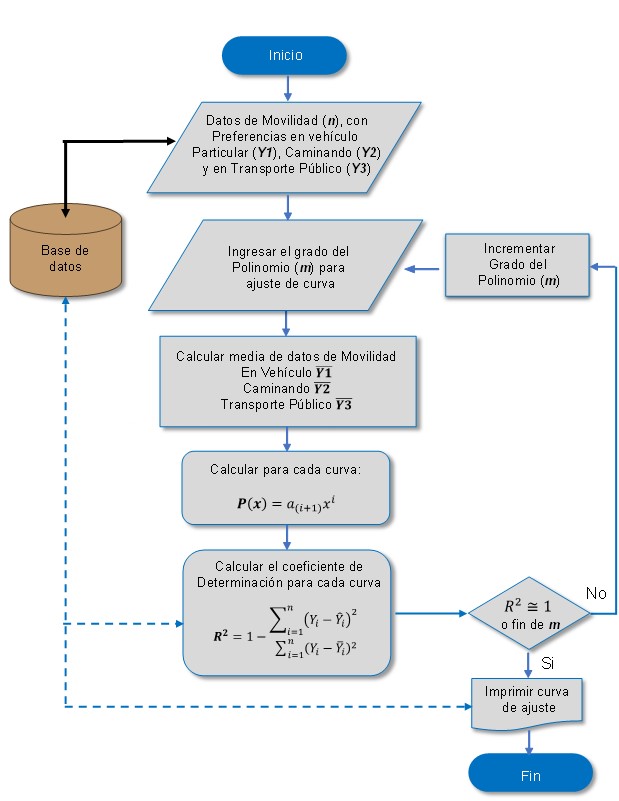

Continuando con la dinámica de la investigación, podemos mencionar que, en esta etapa, también se desarrolló un algoritmo para realizar los análisis pertinentes, a través de la lógica del diagrama de flujo mostrado en la figura 5, cabe mencionar también que, en base al algoritmo, se desarrolló un programa de computación, basado en MatLab versión 2023a para la obtención de los resultados.

Figura 5. Diagrama de flujo para obtener la R2 de las ecuaciones polinómicas.

Fuente: Elaboración propia.

En el análisis, se utilizó MATLAB para realizar un ajuste polinomial a los datos obtenidos. La función polyfit fue empleada para ajustar polinomios de diversos grados, permitiéndonos manipular el grado del polinomio en función de la complejidad de la curva observada en los datos.

El procedimiento se desarrolló de la siguiente manera:

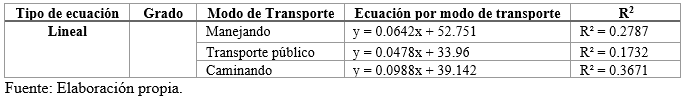

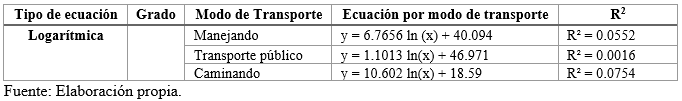

Para el caso de cada uno de los comportamientos, es decir, manejando, transporte público y caminando se analizaron los datos a través de ecuaciones lineales, logarítmicas y polinómicas, las primeras dos se muestran en los cuadros 1 y 2.

Ecuaciones lineales por modo de transporte.

Ecuaciones logarítmicas por modo de transporte.

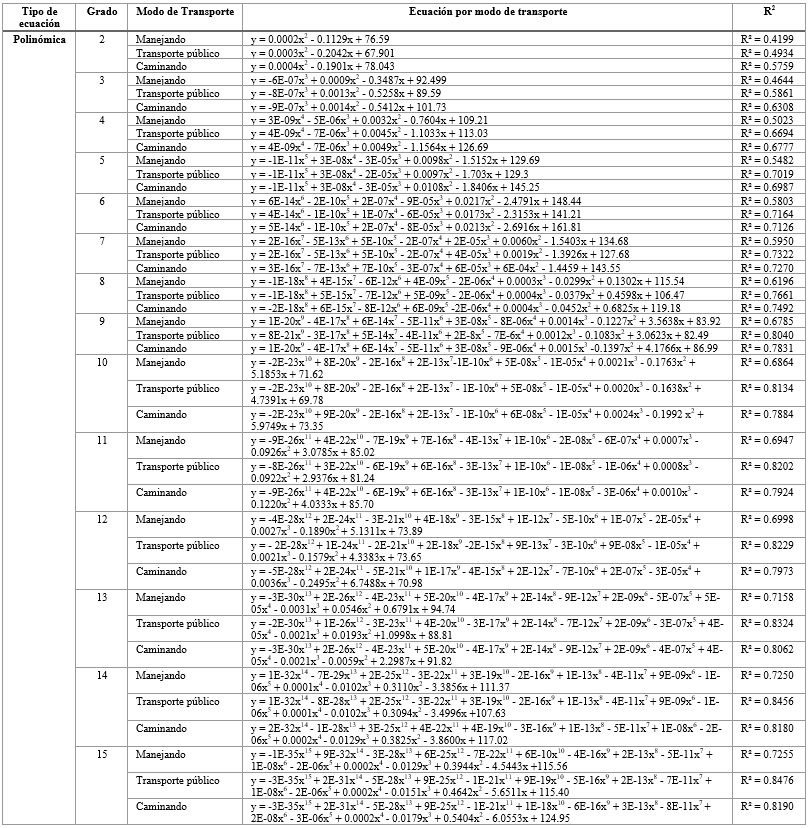

Para el caso de las ecuaciones polinómicas que se usaron, cabe señalar que estas fueron de diferente grado comenzando con el grado 2 y llegando al grado 15, las cuales se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3.

Ecuaciones polinómicas de grado 2 a 15 por modo de transporte.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de esta tabla se puede observar que la ecuación que tiene un mayor ajuste a los datos es la polinómica de grado 15 para cada uno de los tres modos de movilidad.

Al utilizar datos de Apple para los análisis, se considera que son de confianza, ya que la empresa ha establecido prácticas de recopilación que priorizan la privacidad del usuario, asegurando que la información esté anonimizada y se utilice de manera responsable. Esto permite presentar un análisis que respeta la integridad de los datos y de las personas de las que se derivan. Además, el uso de estos datos responde a un interés público claro.

Durante la pandemia, la información sobre los patrones de movilidad fue crucial para que los gobiernos pudieran tomar decisiones informadas y proteger la salud de la población. En este sentido, el uso de datos privados se convierte en un acto que busca el bien común, siempre y cuando se maneje de manera ética y responsable.

Es fundamental reconocer los posibles sesgos en estos datos, dado que la recopilación se basa en usuarios de dispositivos Apple, por lo que no representan a toda la población y los resultados deben interpretarse con precaución. Finalmente, la colaboración entre el sector privado y la investigación académica presenta oportunidades valiosas, pero también exige una reflexión ética continua.

Resultados y discusión

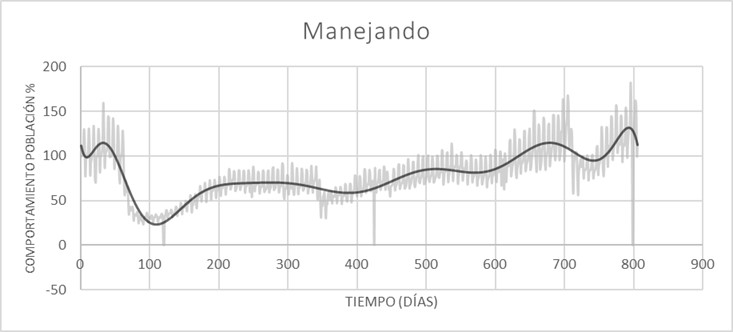

Con la finalidad de observar cómo se van ajustando las ecuaciones polinómicas encontradas a los datos reales, en las figuras 6 a la 17 se muestran los ajustes para los diferentes modos de movilidad, es decir, a) Manejando, b) Transporte Público y c) Caminando; se presenta también la ecuación de tendencia (y) y el coeficiente de determinación (R2), para diferentes grados de la ecuación polinómica de tendencia encontrada, estas son para grado 2, 5, 10 y 15.

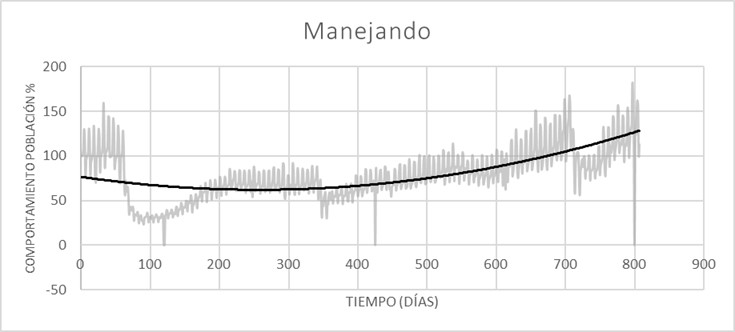

Figura 6. Curva con ecuación polinómica de grado 2 manejando.

Fuente: Elaboración propia.

y = 0.0002x2 - 0.1129x + 76.59

R² = 0.4199

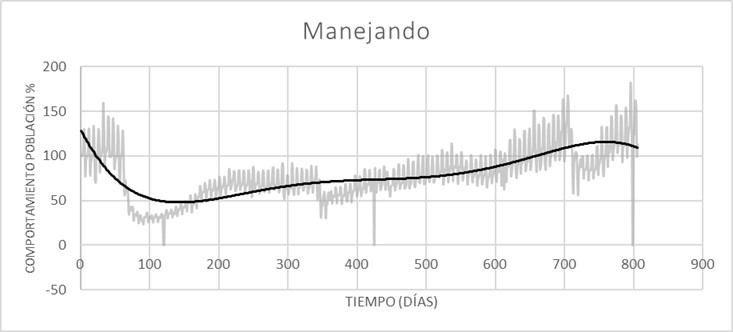

Figura 7. Curva con ecuación polinómica de grado 5 manejando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -1E-11x5 + 3E-08x4 - 3E-05x3 + 0.0098x2 - 1.5152x + 129.69

R² = 0.5482

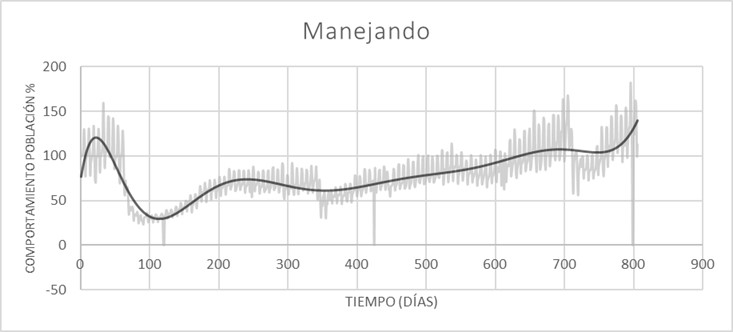

Figura 8. Curva con ecuación polinómica de grado 10 manejando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -2E-23x10 + 8E-20x9 - 2E-16x8 + 2E-13x7-1E-10x6 + 5E-08x5 - 1E-05x4 + 0.0021x3 - 0.1763x2 + 5.1853x + 71.62

R² = 0.6864

Figura 9. Curva con ecuación polinómica de grado 15 manejando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -1E-35x15 + 9E-32x14 - 3E-28x13 + 6E-25x12 - 7E-22x11 + 6E-10x10 - 4E-16x9 + 2E-13x8 - 5E-11x7 + 1E-08x6 - 2E-06x5 + 0.0002x4 - 0.0129x3 + 0.3944x2 - 4.5443x +115.56

R² = 0.7255

Se puede observar de las gráficas y ecuaciones anteriores para el modo de movilidad Manejando, que mientras va creciendo el grado de la ecuación, se va obteniendo un mejor ajuste de los datos denotado por los coeficientes de determinación más elevados.

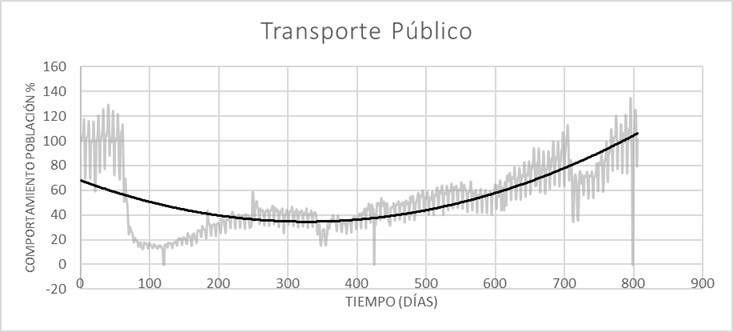

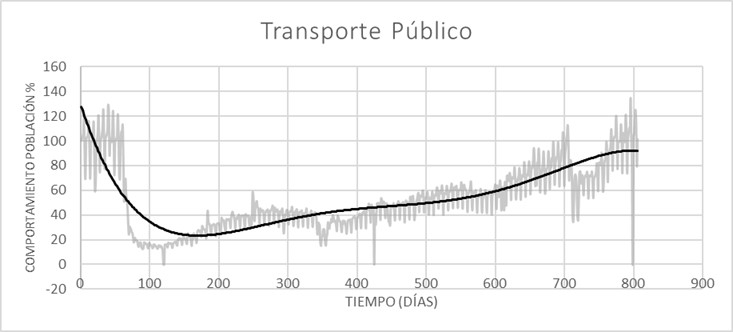

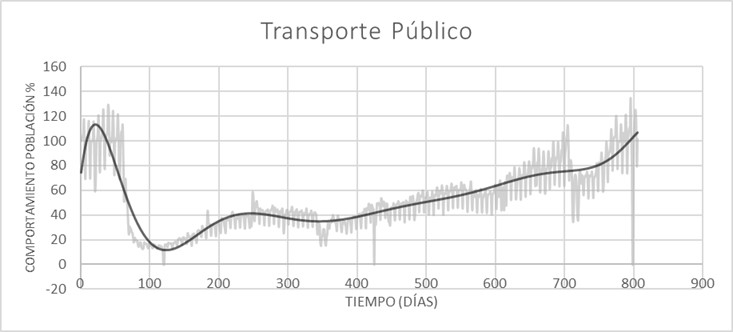

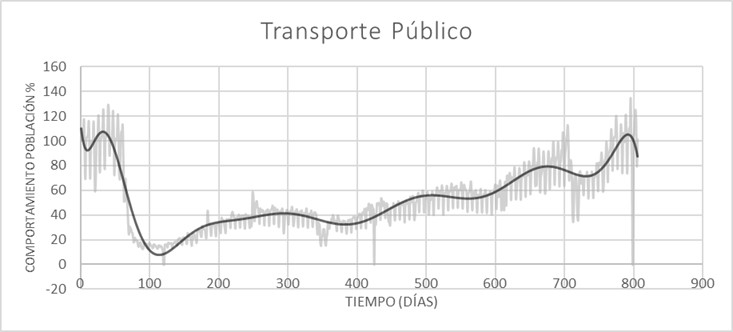

Figura 10. Curva con ecuación polinómica de grado 2 transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

y = 0.0003x2 - 0.2042x + 67.901

R² = 0.4934

Figura 11. Curva con ecuación polinómica de grado 5 transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

y = -1E-11x5 + 3E-08x4 - 2E-05x3 + 0.0097x2 - 1.703x + 129.3

R² = 0.7019

Figura 12. Curva con ecuación polinómica de grado 10 transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

y = -2E-23x10 + 8E-20x9 - 2E-16x8 + 2E-13x7 - 1E-10x6 + 5E-08x5 - 1E-05x4 + 0.0020x3 - 0.1638x2 + 4.7391x + 69.78

R² = 0.8134

Figura 13. Curva con ecuación polinómica de grado 15 transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

y = -3E-35x15 + 2E-31x14 - 5E-28x13 + 9E-25x12 - 1E-21x11 + 9E-19x10 - 5E-16x9 + 2E-13x8 - 7E-11x7 + 1E-08x6 - 2E-06x5 + 0.0002x4 - 0.0151x3 + 0.4642x2 - 5.6511x + 115.40

R² = 0.8476

En el caso del modo de movilidad para el Transporte Público se observa el mismo comportamiento que para el modo de movilidad Manejando, solo que, en este caso, las ecuaciones presentan un mejor ajuste denotado por un mayor coeficiente de determinación (grado 15).

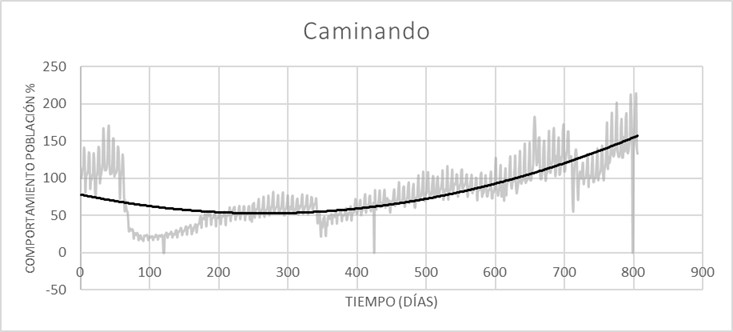

Figura 14. Curva con ecuación polinómica de grado 2 caminando.

Fuente: Elaboración propia.

y = 0.0004x2 - 0.1901x + 78.043

R² = 0.5759

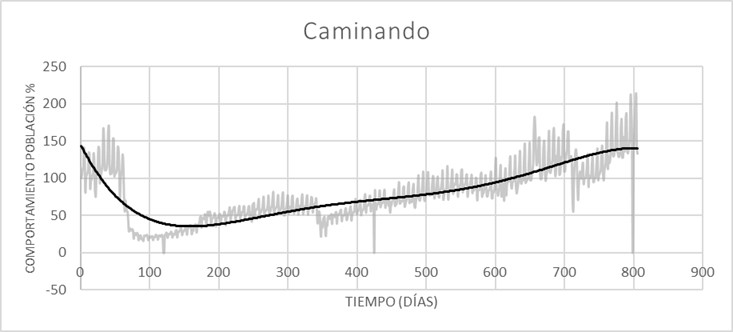

Figura 15. Curva con ecuación polinómica de grado 5 caminando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -1E-11x5 + 3E-08x4 - 3E-05x3 + 0.0108x2 - 1.8406x + 145.25

R² = 0.6987

Figura 16. Curva con ecuación polinómica de grado 10 caminando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -2E-23x10 + 9E-20x9 - 2E-16x8 + 2E-13x7 - 1E-10x6 + 6E-08x5 - 1E-05x4 + 0.0024x3 - 0.1992 x2 + 5.9749x + 73.35

R² = 0.7884

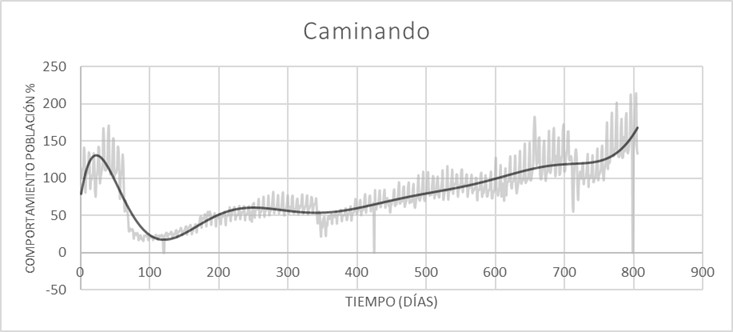

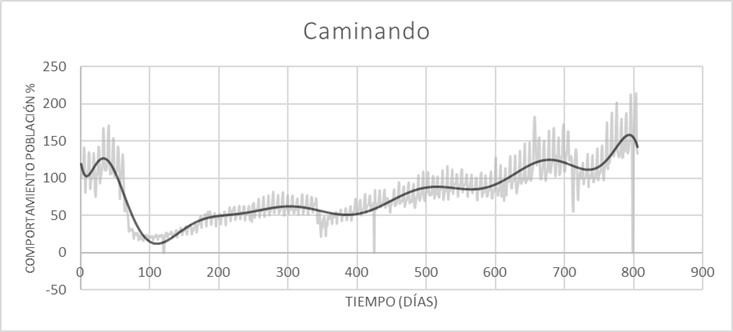

Figura 17. Curva con ecuación polinómica de grado 15 caminando.

Fuente: Elaboración propia.

y = -3E-35x15 + 2E-31x14 - 5E-28x13 + 9E-25x12 - 1E-21x11 + 1E-18x10 - 6E-16x9 + 3E-13x8 - 8E-11x7 + 2E-08x6 - 3E-06x5 + 0.0002x4 - 0.0179x3 + 0.5404x2 - 6.0553x + 124.95

R² = 0.8190

En este último modo de Movilidad Caminando, nuevamente se vuelve a presentar el mismo comportamiento, además se puede observar que el coeficiente de determinación para grado 15, presenta un menor ajuste que el modo de Transporte Público.

Derivado de los resultados anteriores, podemos mencionar que, aunque pareciera complicado el proceso, dado que las ecuaciones que mejor ajustan son las de grado mayor (15), los cálculos son realizados por el software desarrollado.

Los hallazgos encontrados con el desarrollo de los análisis implican que los resultados encontrados presentan un sesgo en el sentido de que los datos utilizados son tomados de una aplicación comercial, que es con la que se disponía para obtener la información para los análisis, dado que no existían datos oficiales. Debemos proceder con precaución al utilizar datos solo de un segmento de la población involucrada en la movilidad, es decir, la que utilizan los dispositivos Apple.

Es importante desarrollar algún análisis que nos permita conocer con mayor precisión el porcentaje de este sesgo, ya que nos permitirá realizar simulaciones más acertadas sobre el total de la población, y a su vez nos ayudará a realizar predicciones de movilidad más acertadas.

Una vez que se pueda considerar un universo más realista de la información, se puede volver a correr el software para encontrar las ecuaciones polinómicas acompañadas de su respectivo coeficiente de determinación R2, aunque se esperaría que las nuevas ecuaciones sean parecidas a las encontradas, considerando los respectivos ajustes.

Conclusiones

La movilidad vial en la Ciudad de México y en el Mundo, se modificó drásticamente durante la pandemia, esto a consecuencia de la preferencia que mostró la población para elegir un modo de transporte y moverse para realizar sus distintas actividades de manera más segura. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 tenía la característica de contagiarse rápidamente en aglomeraciones humanas, por esta razón las personas evitaban modos de transporte masivos que aumentaran la proliferación del virus por no mantener distancia entre un usuario y otro.

Este hecho disminuyo el congestionamiento vial, la población se mantenía en un estado de aislamiento por recomendaciones gubernamentales, las personas optaron por moverse caminando para hacer recorridos de distancias cortas, incrementando la movilidad activa de la población, así mismo disminuyo el uso de transporte público y cuando debían moverse los habitantes para realizar recorridos largos optaban por utilizar el vehículo particular disminuyendo los riesgos de contagiarse.

Se obtuvo como resultado principal, la caracterización de la movilidad durante la pandemia, lo que en un futuro apoyará a conocer el comportamiento de la movilidad ante otro fenómeno natural, aunque las implicaciones prácticas de los hallazgos encontrados requerirán para sus posibles aplicaciones de personal especializado para el apoyo en la interpretación de resultados y la toma de decisiones para la realización de distintas estrategias o recomendaciones que el gobierno ponga en marcha. Como se puede observar, las ecuaciones encontradas al ser polinómicas de orden elevado pueden presentar complicaciones prácticas sobre todo en el ajuste de los datos y las consideraciones para predicciones en la toma de decisiones.

Por otro lado, con los resultados obtenidos, se pueden diseñar políticas públicas para la corrección de la planificación urbana con las consecuentes correcciones de los errores cometidos en la permisibilidad de crecimiento desordenado de las grandes ciudades, se puede analizar la manera de planear mejor la incorporación paulatina de la circulación de los diferentes modos de transporte urbano, principalmente de transporte público, rediseñando las rutas existentes y/o creando nuevas para hacerlas más eficientes, con lo que gran parte de la población las prefiera en lugar de usar su automóvil, motivados por invertir menos tiempo y dinero en sus desplazamientos diarios. Aprovechando positivamente los programas más eficientes que surgieron de esta desafortunada pandemia que afecto al mundo entero.

Finalmente, algunas de las recomendaciones que se hacen para disminuir el uso del vehículo y así reducir los tiempos de traslado, los costos y mejorar la calidad del aire son estrategias como el diseño de planes de movilidad laboral que incluyan el uso del vehículo compartido, impulsar la movilidad activa mediante programas de uso de bicicleta compartida acompañada del diseño de ciclovías que permitan a la población circular por toda la ciudad de manera segura, la planeación adecuada de la reubicación de los trabajadores en la medida de lo posible de sus centros de trabajo y finalmente la aplicación de manera más estricta y regular del programa hoy no circula.

Referentes Bibliográficas

Aliaga Ortega, W. (2019). Congestión vehicular de transporte urbano y su incidencia en salud y medio ambiente en la ciudad de Puno. Revista Científica Investigación Andina, 19(1), 226-249.

Amézquita, L., Durán Matiz, D., & Fajardo Morales, D. (2016). Matriz origen-destino y eficiencia en modos de transporte urbano: Un análisis de la movilidad en Bogotá. Semestre Económico, 19(39), 91-112.

Apple. (abril de 2020). Apple habilita datos de movilidad para sumarse a la lucha contra el COVID-19. Obtenido de https://acortar.link/abO6c3

Balseca Clavijo, C. (2017). Determinantes de elección modal del transporte en estudiantes universitarios: un análisis de la literatura actual. Bolentín De Coyuntura, (13), 4-6.

Cerro Herrero, D., Prieto Prieto, J., Tapia Serrano, M., Vaquero Solis, M., & Sánchez Miguel, P. (2021). Influencia de la pandemia COVID-19 en la movilidad futura al centro de trabajo o estudios. Transporte y Territorio, (25), 246-263. https://doi.org/10.34096/rtt.i25.8179

Cruz-Rivera, R., & Ertel, J. (2008). Acumulación de productos al final de su vida útil en México, el caso de los vehículos automotores. Revista internacional de contaminación ambiental, 24(3), 117-130. Obtenido de https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/21623

Dorantes-Benavidez, H., Martínez-Cruz, M. Ángel, Chávez-Pichardo, M., Arenas-Reséndiz, T., & Trejo-Martínez, A. (2024). Sistema evolutivo de simulación de tráfico vehicular en dos intercepciones. Amazonia Investiga, 13(74), 22-34. https://doi.org/10.34069/AI/2024.74.02.2

Fernández Silva, P., Suárez Lastra, M., & Quiroz Rothe, H. (2018). La movilidad en la Ciudad de México. Impactos, conflictos y oportunidades. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México: Atlántida Coll-Hurtado. https://librosoa.unam.mx/handle/123456789/2374

Figueroa, O., & Gurdon, C. (2021). Movilidad e inmovilidad bajo el COVID-19. ¿Estan las TIC´S promoviendo un giro en las ciudades? Transporte y Territorio (25), 97-112. https://doi.org/10.34096/rtt.i25.10959

Galindo, M. L., Escalante, R., & Asuad, N. (2004). El proceso de urbanización y el crecimiento económico en México. Estudios Demográficos y Urbanos, (56), 289-312. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/312/31205602.pdf

Garrocho, C. (2011). Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos Clave y Métodos de Análisis Exitosos. Consejo nacional de población.

Hernández Cerda, C., Ávila Galarza, A., & Cerda Alonso, D. (2022). Impacto de la movilidad urbana en la calidad del aire de la zona metropolitana de San Luis Potosí, México. Revista De Ciencias Ambientales, 57(1), 1-27. https://doi.org/10.15359/rca.57-1.8

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (05 de abril de 2019). Sedentarismo afecta al 58.3 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años. Gobierno del Estado de México. Obtenido de https://acortar.link/XR7HKV

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I.N.E.G.I. (2021a). México en cifras - Demografía y Sociedad - Población 1940 -2020. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/#tabMCcollapse-Indicadores

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I.N.E.G.I. (2021b). México en cifras – Vehículos de motor registrados en circulación 1980 – 2020. https://acortar.link/tPPVIq

Latkovskyi, P., Demchuk, T., Veselyi, V., Shliakhov, I., & Manchul, M.D. (2022). Social policy in Ukraine during the Covid-19 pandemic and its impact on public finance. Amazonia Investiga, 11(49), 117-125. https://doi.org/10.34069/AI/2022.49.01.13

Lizárraga Mollineado, C. (2006). Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI. Economía, Sociedad y Territorio, 283-321. https://doi.org/10.22136/est002006260

Lozano, A., Torres, V., & Antún, J. (2003). Tráfico vehicular en zonas urbanas. Ciencias (70), 34-35.

Mueller, N., Rojas Rueda, D., Cole Hunter, T., de Nazelle, A., Dons, E., Gerike, R., . . . Nieuwenhuijsen, M. (2015). Health impact assessment of active transportation: A systematic review. Preventive Medicine, 76, 103-114.

Muñoz Pérez, S., Salcedo Reátegui, J., & Sotomayor Mendoza, A. (2021). Contaminación ambiental producida por el tránsito vehicular y sus efectos en la salud humana: revisión de literatura. Inventum, 16(30), 20-30. https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.16.30.2021.20-30

ONU-HABITAT. (2015). Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015. Onu-Habitat – por un mejor futuro urbano. HS Number: HS/027/15S. ISBN Number: (Volume) 978-92-1-132651-2

ONU-HABITAT. (2018). Superficie de CDMX crece a ritmo tres veces superior al de su población. ONU-HABITAT. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. https://acortar.link/ZpsrGu

Oyola Estrada, E., Berrú Cabrera, J., Romero Valdiviezo, E., Carrión Romero, L., Aguirre Morales, F., & Tacuri Rivas, M. (2017). Evaluación de la congestión vehicular: Av. Castro Benítez y Vía Pajonal, Machala-Ecuador, año 2016. Cumbres, 3(1)135-142. https://doi.org/10.48190/cumbres.v3n1a17

Park, J. (2020). Changes in Subway Ridership in Response to COVID-19 in Seoul, South Korea: Implications for Social Distancing. Cureus, 12(4), e7668. https://doi.org/10.7759/cureus.7668

Pérez, F., Bautista, A., Salazar, M., & Macias, A. (2013). Análisis del flujo de tráfico vehicular a través de un modelo macroscópico. Dyna, 81(184), 36-40. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/496/49630405005.pdf

Pevko, S., Romaniuk, V., Perekopskyi, S., Khan, O., & Shaituro, O. (2022). Legality of restrictions on human rights and freedoms in a Covid-19 Pandemic: The experience of Ukraine. Amazonia Investiga, 11(53), 122-131. https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.12

Pineda, B., Muñoz, C., & Gil, H. (2018). Aspectos relevantes de la movilidad y su relación con el medio ambiente en el Valle de Aburrá: una revisión. Ingeniería y Desarrollo, 36(2), 489-508.

Przybylowski, A., Stelmak, S., & Suchanek, M. (2021). Mobility Behaviour in View of the Impact of the COVID-19 Pandemic—Public Transport Users in Gdansk Case Study. Sustainability, 13(1), 1-12. https://doi.org/10.3390/su13010364

Reynolds, C., Winters, M., Ries, F., & Gouge, B. (2010). Active transportation in urban areas: Exploring health benefits and risks. National Collaborating Centre for Environmental Health, 2, 1-15.

Secretaría de movilidad de la Ciudad de México. (enero de 2024). Programa integral de movilidad de la Ciudad de México 2020-2024 – diagnostico técnico. Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de movilidad. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf

Secretaría del medio ambiente. (2020). Calidad del aire en la ZMVM y pandemia COVID-19. Obtenido de https://acortar.link/Mw64U1

Soberón Mora, J., González Becerril, J., Aguilar Zepeda, R., & Sandoval Forero, E. (2021). Movilidad laboral urbana y Covid-19: los casos de tres zonas metropolitanas de México. Papeles de Población, 27(107), 221-242.

Sukhonos, V., Pakhomov, V., Pylypenko, V., Kolesnikova, M., & Maletov, D. (2022). Administrative and legal bases of implementation of e-government in Ukraine. Amazonia Investiga, 11(52), 24-36. https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.3

Suleimanov, I., Moskova, E., Sabirov, R., Kalimullin, R., & Filippov, A. (2018). Organization of vehicle traffic based on environmental monitoring of the air basin. Amazonia Investiga, 7(15), 214-221. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/451

Unikel, L. (1968). El proceso de urbanización en México: distribución y crecimiento de la población urbana. Estudios Demográficos y Urbanos, 2(2), 139-182. https://www.jstor.org/stable/40601775

Vásquez Stanescu, C., Pérez Cedeño, R., Ramírez-Pisco, R., & Osal Herrera, W. (2019). Sistemas de Transporte Urbano en Latinoamérica. TRIM. Tordesillas, revista de investigación multidisciplinar, 17, 31-44.

Wilson, B. (1993). Sistemas: Conceptos, Metodología y Aplicaciones. Wiley, Grupo Noriega Editores.

https://amazoniainvestiga.info/ ISSN 2322-6307

This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Reproduction, distribution, and public communication of the work, as well as the creation of derivative works, are permitted provided that the original source is cited.